with azbil

A to Z知って、なるほど! Keyword

インテリアゾーンとペリメータゾーン

インテリアゾーンとペリメータゾーンとは、室内の空調のためにゾーニングされたエリアのこと。インテリアゾーンとは、建物の中央部に位置し、室内で外壁や窓に面していないエリアのことで、外部の影響を受けにくいため、安定した室温が保たれやすいのが特徴。ペリメータゾーンとは、建物の外壁や窓に直接面しているエリアのことで、外気温や日射などの影響を大きく受ける。そのため季節や時間帯によって室温が大きく変動しやすい。

© 林宏之

オフィスの体感温度差を解消するゾーニング計画の必要性

真夏のオフィスでは、冷房が効き過ぎて寒さを感じる人がいる一方で、窓際の席では日射熱や外気温の影響で厳しい暑さに悩まされるといったことも少なくありません。特に大きなオフィスビルでは、フロア面積が広いため、同じ室内でも場所によって室温も体感温度も大きく異なります。こうした温度のムラは、建物の構造や方位、時間帯などによる建物外の環境負荷によって、空調の効き具合が変わることが原因の一つです。

この課題を解消し、どの場所でも快適な環境を維持するために導入されているのがゾーニングという手法です。ゾーニングとは、建物の空間を用途、方位、時間帯などに応じていくつかの区域に分け、それぞれのエリアに適した空調システムを導入する方法です。これにより、場所ごとに異なる温度変化や使用目的に柔軟に対応でき、オフィス全体の快適性が向上するほか、エネルギーの無駄を省くことも可能になります。

ゾーニングの代表的な例として、オフィスビルではインテリアとペリメータというゾーンに分けて空調管理をする方法があります。インテリアゾーンは建物の中心部に位置し、室内で外壁や窓に面していないエリアです。ペリメータゾーンは建物の外壁や窓に直接面しているエリアです。

ゾーンによって熱負荷が大きく異なるため、各ゾーンに応じた空調設計を行うことが重要となります。特にオフィスの執務スペースでは、こうしたゾーニングを活用して各エリアの温度変化や熱負荷に適切に対応することで、快適な環境を維持し、そこで働く人たちの生産性の低下を防止することが求められます。

インテリアゾーンとペリメータゾーンの負荷特性を理解し、効率的な空調管理を

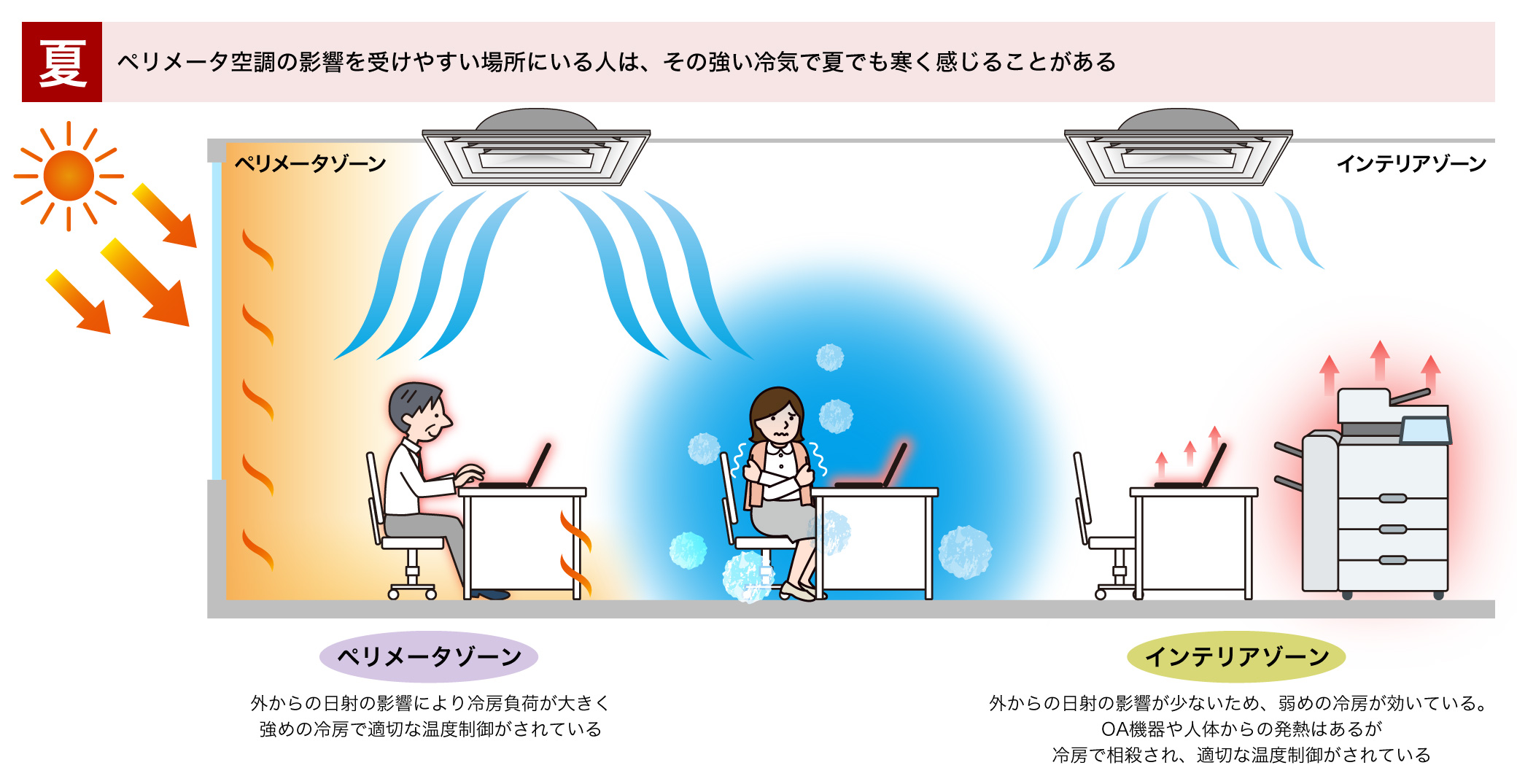

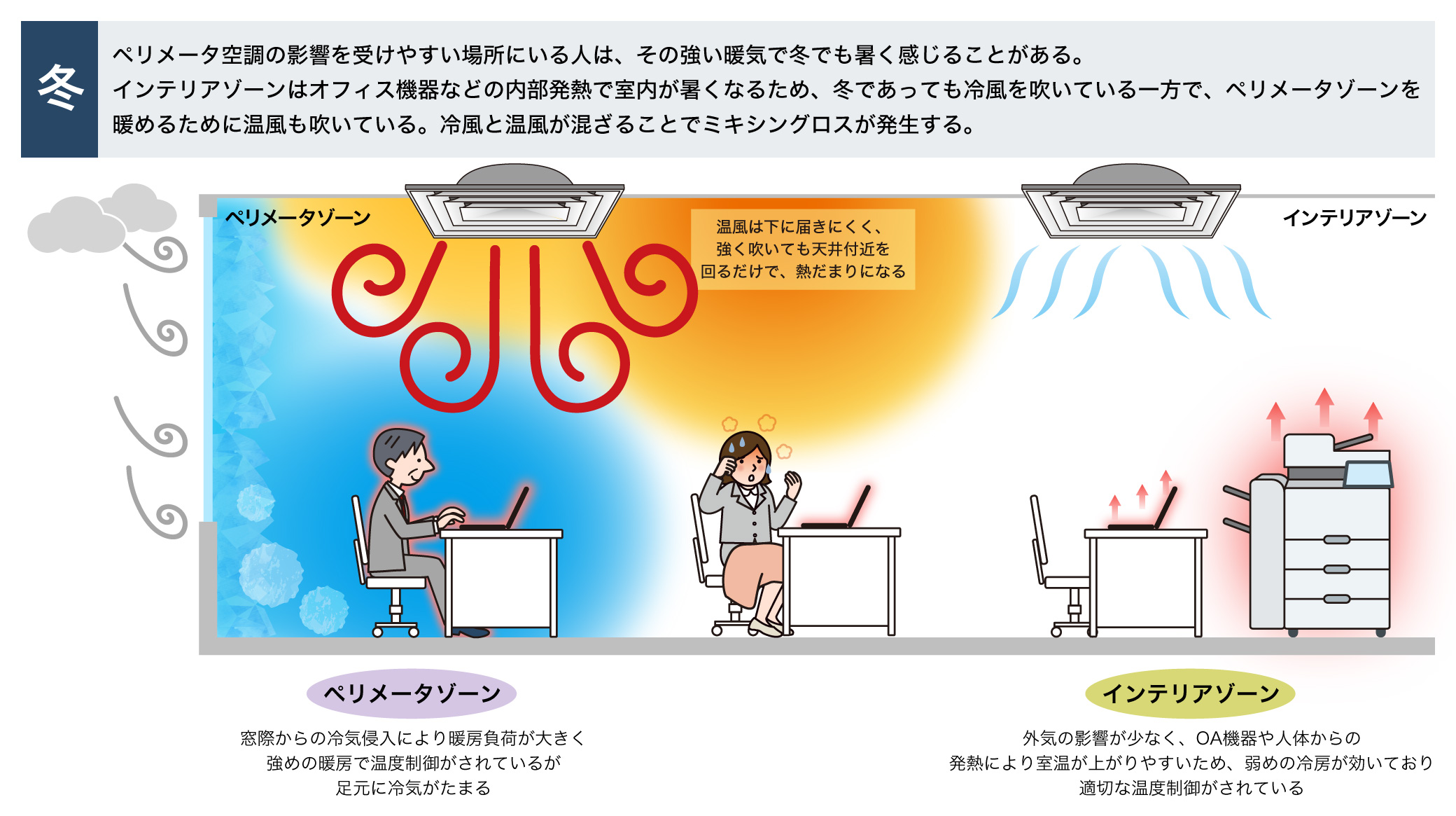

建物の空調計画ではインテリアゾーンとペリメータゾーンの特性を理解し、適切なゾーニングを行うことが、快適な室内環境の維持とエネルギー効率の向上につながります。インテリアゾーンでは、照明や事務機器、コンピュータや人体などからの内部発熱が空調負荷の主な原因となります。特に間仕切りのない大空間は、レイアウトによっては多くの人が密集し、室内の温度が上昇して、冬でも冷房が必要な場合があります。

これに対してペリメータゾーンは、日射や輻射熱、外気温度の変化といった影響を大きく受けるエリアです。窓面から室内側に3~7m(一般的には5m程度)の範囲を指し、冷暖房を行う空調設備計画において特に考慮が必要なエリアになります。夏は、日射熱が室内側へ流入し、東側は午前中、南側は正午前後、西側は夕方の日射熱が強くなるため、窓の配置や方位を考慮したゾーニングが必要です。一方、冬は外気温の低下で窓面の温度が下がり冷気が床側へ流れ落ち、足元から寒く感じる状況となってしまうため、効果的な暖房の運用による対策が求められます。

また、この二つのゾーンにおける負荷特性の違いが原因でミキシングロス(混合損失)という課題が発生します。特に冬、インテリアゾーンではオフィス機器などからの内部発熱の影響で冷房が求められる一方、ペリメータゾーンでは外気の影響により暖房が必要になります。このように冷房と暖房が同時に稼働することで温度の相互干渉が起こり、エネルギーの無駄が生じてしまうのです。このミキシングロスを抑制するためには、ゾーニングの最適化を行い、さらに空調方式や制御を適切に選択して適用することが重要です。

さらに、フロアプランの変更による影響も考慮しなければいけません。例えばオフィス稼働当初はオープンな執務スペースだったところが、フロアの利用者が変更となり、ペリメータゾーンである窓際に壁を設置して個室を増設するということが、長年の運用の中で起こり得ます。当初想定していなかった壁の設置で、熱のこもりによる温度上昇や、空調の遮断による空気の流れの阻害など、オフィス環境や空調負荷が大きく変化します。こうした場合は、空調設備を追加で設置するなどの対応が必要になることもあります。

断熱性能の向上や空調のコントロールで快適・省エネルギーなオフィスへ

最近では建築的手法と設備的手法を組み合わせることで、インテリアゾーンとペリメータゾーンでの熱負荷を適切に管理し、快適性と省エネルギー性を高める工夫が進んでいます。建築的手法では、建物自体の断熱性を高めるために、複層ガラスや特殊フィルムで空気層を分割したヒートミラーガラスなど遮蔽(しゃへい)性の高いガラスを用いることが有効です。また、二重ガラスの間に通気層を持つエアフローウインドウ方式の導入により、ガラス面の冷却を防ぐといった方法もあります。加えて、遮熱性の高いブラインドやブラインド内蔵窓なども効果的です。

さらに、設備的手法となる空調システムでは、吹出口からの風量を可変にし調整するVAV*1制御を搭載することで、窓際など特定のエリアだけに必要な風量を調整・供給し、室内温度を一定に保つことが可能です。VAV制御は、無駄のない風量制御によって空調エネルギーの消費を抑え、省エネルギーにも貢献しており、多くの大型施設で導入されています。

このようにオフィスビルでは、快適性と省エネルギー性を備えた空間づくりに向けて、インテリアゾーンとペリメータゾーンにおける熱負荷を軽減する様々な対策が考えられています。

- *1:VAV(Variable Air Volume)

空調の吹出し口から出る温度を一定にし、吹出し風量を変えることによって、冷暖房機能を調整する空調方式。個別制御がしやすく、搬送動力も減らせるため、省エネルギーにつながる。

関連情報

関連情報