with azbil

azbil MIND

azbilグループの拠点で再エネ調達100%を実現

2050年温室効果ガス排出量ネットゼロへ向けて

省エネルギー・再生可能エネルギー両面からアプローチ

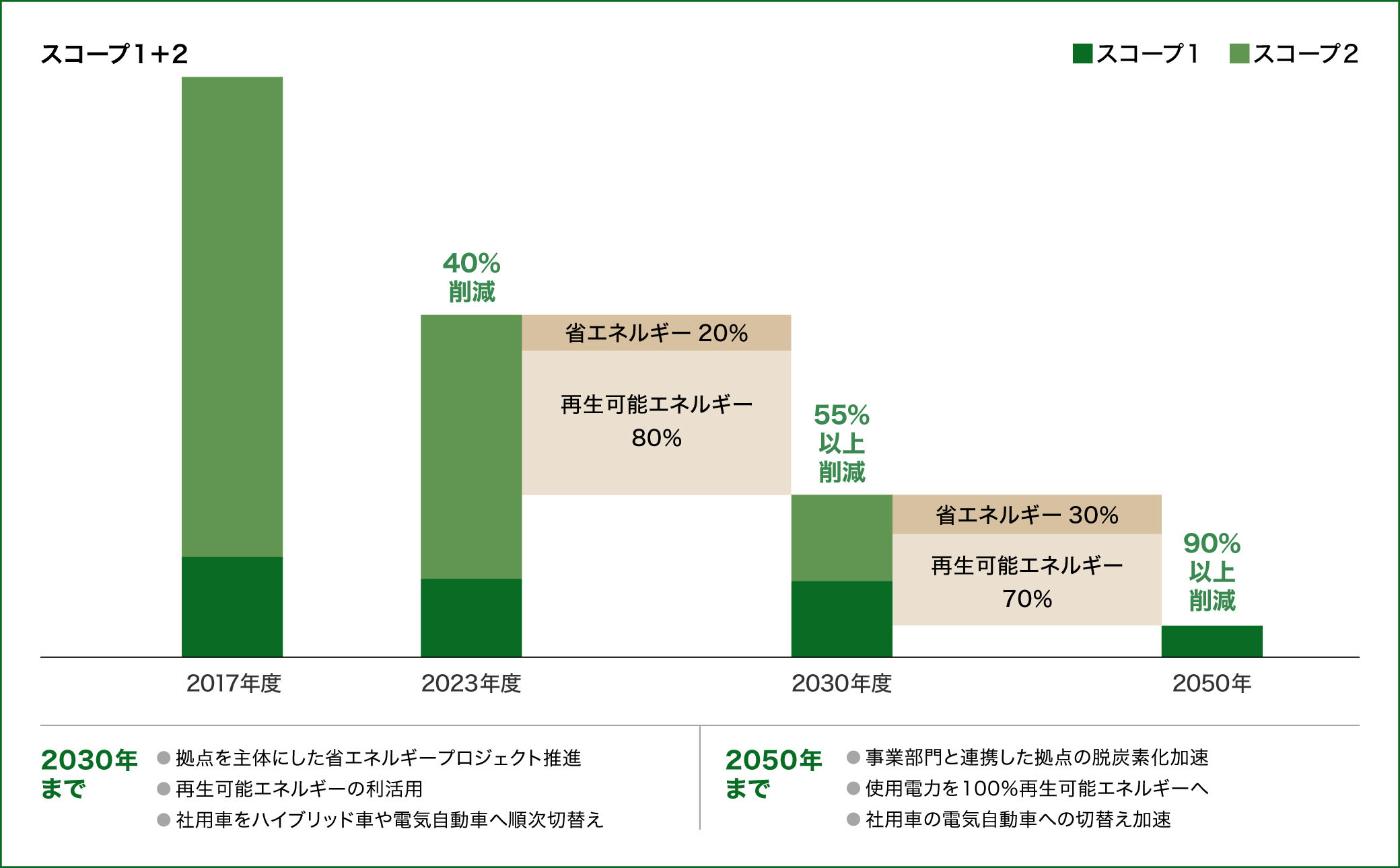

azbilグループでは、2050年温室効果ガス排出量ネットゼロへ向けて、自らの事業活動に伴う温室効果ガス55%の排出削減(2017年度基準)を目標に掲げ、省エネルギーの取組みと再生可能エネルギーの利活用を推進しています。azbilグループの工場や施設で、自社の省エネ技術を活用し、湘南工場・藤沢テクノセンターでの購入電力を実質100%再生可能エネルギーで賄っています。これにより、azbilグループはネットゼロの実現に向けて大きく前進しています。

1.5℃目標を宣言し2021年にSBTiによる再認定を取得

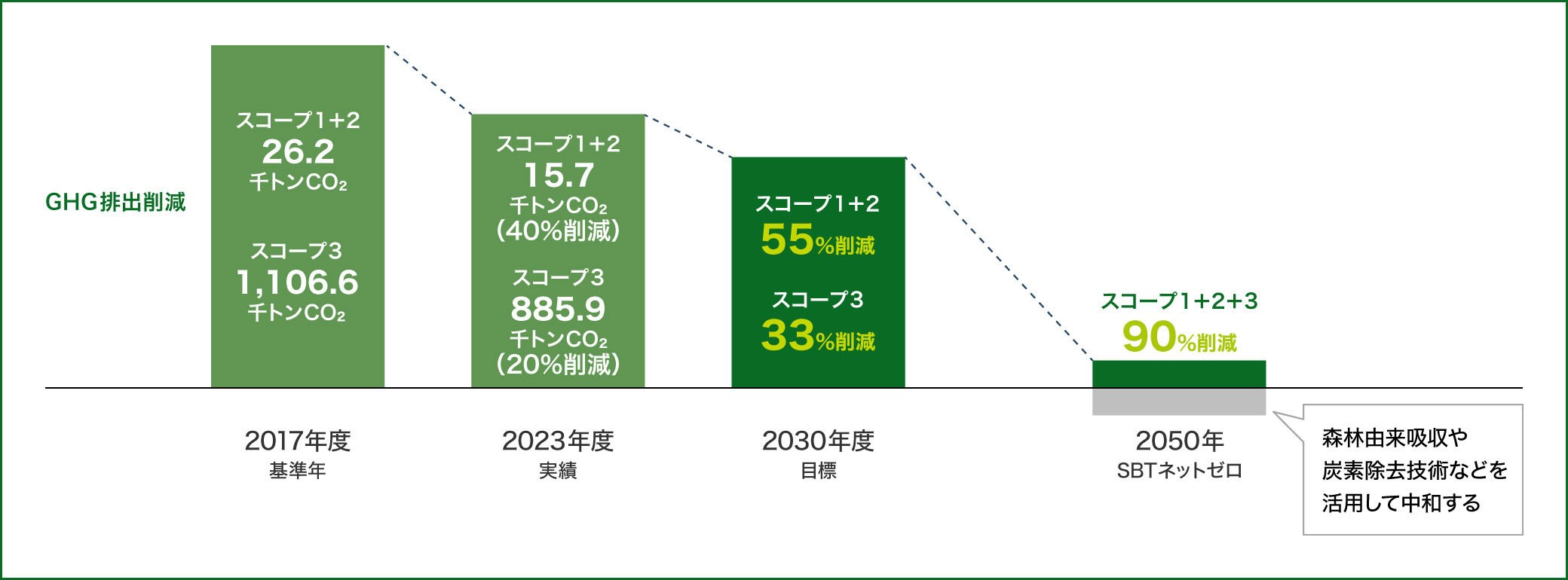

もはや気候危機といわれるほど、地球温暖化対策は喫緊の課題となっています。パリ協定(2020年以降の地球温暖化対策の国際的枠組み)では、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに(2℃目標)、1.5℃に抑える努力を追求すること(1.5℃目標)」を掲げています。azbilグループは、2019年に2℃目標を宣言し、目標を達成する上での科学的な根拠があると認められ、SBTイニシアチブ*1(SBTi)に認定されました。2020年に日本政府は、2050年までに温室効果ガス*2(GHG)の排出を実質的にゼロにする「カーボンニュートラル」を宣言。azbilグループは同年に、2050年に自らの事業活動に伴うGHG排出量(スコープ*3 1+2)を実質ゼロにする「2050年 温室効果ガス排出削減長期ビジョン」を策定し、カーボンニュートラルの実現を掲げました。その後、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)より、早ければ2030年にも産業革命以前に比べ1.5℃上昇する見込みであるため、1.5℃目標の重要性が報告されました。これを受けて2021年にazbilグループは、自らの事業活動に伴うGHG排出量について2030年の削減目標を従来の30%削減(2013年基準)から、55%削減(2017年基準)に改定。この目標が、産業革命前と比較して気温上昇を1.5℃未満に抑える水準と整合した1.5℃目標として、SBTiに再認定されています。さらに2024年には新たな長期ビジョンとして、バリューチェーン全体(スコープ1+2+3)のGHG排出を90%以上削減(2017年度基準)し、ネットゼロ達成を目指すことを目標に、サプライチェーンにおけるスコープ3においても削減目標を従来の20%から33%(2017年度基準)に引き上げました。これにより、2024年10月に「SBTネットゼロ認定」を取得しました。

省エネルギーを推進するための自社技術を導入して負荷低減へ

GHG排出量の削減に向けた具体的な施策として、カギとなるのが省エネルギーの推進です。azbilグループでは、建物分野のビルディングオートメーション(BA)事業と工業分野のアドバンスオートメーション(AA)事業の部門、環境推進部門、技術開発部門が連携し、組織を越えたプロジェクトを組み、省エネ施策を立案、実施してきました。

azbilグループでは、BA事業、AA事業のそれぞれで、お客さまの省エネルギーを支援する製品やサービスを提供していることから、自社が持っている省エネ技術やノウハウを、自社の省エネ活動にも役立てています。例えば2022年9月に稼働を開始したアズビル株式会社の開発拠点である藤沢テクノセンターの新実験棟 第104建物には、各種計測機器の精度維持を担う標準室やクリーンルームがあり、非常に多くのエネルギーを消費しています。ここでは、エネルギー消費量を抑えながら、精度の高さが要求される空調制御を実現するなど、BA事業の知見を活かした省エネ施策を実施しています。また、アズビル金門株式会社が抱える5工場は、azbilグループ全体の約2割のエネルギー使用量を占めており、これに対しては、AA事業が有しているユーティリティ設備の運用改善の省エネ技術を活用しています。さらにBA事業やAA事業のそれぞれが、お客さまに提供しているエネルギーの見える化システムをazbilグループに適用し、グループ全体のエネルギー消費動向などを可視化して社員に知らせるとともに運用改善と設備改善の両面から省エネルギーに取り組んでいます。

このように自らの事業活動に伴うGHG削減の目標達成に向け、着実に歩を進めています。

再生可能エネルギーの調達により、グループ全体の再エネ比率60%以上を達成見込み

CO2排出量削減には、エネルギー使用量そのものを減らす省エネルギーが大前提ですが、その上でさらなる削減効果を実現するために必要なのが、再生可能エネルギーの導入です。azbilグループでは、グループ全体のエネルギー使用量のうち、電力が8割を占めているため、再エネ電力の導入が必須と考えました。2022年に、グローバル生産体制でマザー工場となる湘南工場、および秦野配送センターで使われている電力について、100%再生可能エネルギーでの調達を開始しました。加えて、そのほかのグループ内の工場などにおいても太陽光発電設備の稼働を開始しており、海外においても、生産を担うアズビルプロダクションタイランド株式会社に太陽光発電設備を導入するなど、国内外で再生可能エネルギーの活用を行っています。

一方、藤沢テクノセンターの電力使用量は、azbilグループ全体の24%(2023年度実績)に相当しています。そこでアズビルでは、2024年7月に、株式会社クリーンエナジーコネクト、東京電力エナジーパートナー株式会社と太陽光発電によるオフサイトコーポレートPPA*4サービスを締結。藤沢テクノセンターで購入する電力について100%実質再生可能エネルギーでの調達を開始しました。オフサイトコーポレートPPAとは、敷地外(オフサイト)に設置された太陽光発電設備について電力販売契約をする仕組みで、敷地や初期投資を要さずに太陽光発電を活用できるものです。

藤沢テクノセンターで調達する再生可能エネルギー電力と既にazbilグループで導入済みのものを合わせると、グループ全体の電力使用量に対する再生可能エネルギーの比率は60%を超える見込みです。これは、azbilグループが掲げる2030 年までのGHG排出削減目標の達成に向けた大きな前進となります。

azbilグループが自社で取り組んでいる省エネルギーや再生可能エネルギーの調達については、そのノウハウを、お客さまの現場でも活用できると考えています。自社の取組みのノウハウをお客さまの現場に活かし、お客さまの現場で得た知見をさらに自社の脱炭素の取組みへと活かし回していくことで、お客さまにもazbilグループにとっても好循環につなげられるように取組みを深化させていきます。今後もazbilグループでは「省エネ×再エネ」によるGX(グリーントランスフォーメーション)ソリューションを推進し、気候変動課題の解決に向けた実効的な取組みにより、持続可能な社会に「直列」に繋がる貢献を目指してまいります。

- *1:SBTイニシアチブ

温室効果ガスの排出削減目標(SBT:Science Based Targets)を達成するために、2015年にCDP(気候変動対策に関する情報開示を推進する機関投資家の連合体)、WRI(世界資源研究所)、WWF(世界自然保護基金)、UNGC(国連グローバル・コンパクト)が共同で設立した団体。 - *2:温室効果ガス

大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより、温室効果をもたらす気体の総称。 - *3:スコープ

スコープ1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)

スコープ2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

スコープ3:事業者の活動に関連する他社の排出(スコープ1、スコープ2以外の間接排出) - *4:コーポレートPPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)

企業が再エネ電力を発電事業者から長期にわたって購入する契約。企業がCO2排出量削減に貢献できるエネルギー調達手法として注目されている。オフサイトPPAとは、遠隔地の発電所から一般の送配電ネットワークを介して電力を調達する形態のこと。

関連情報

関連情報