with azbil

A to Z知って、なるほど! Keyword

生成AI

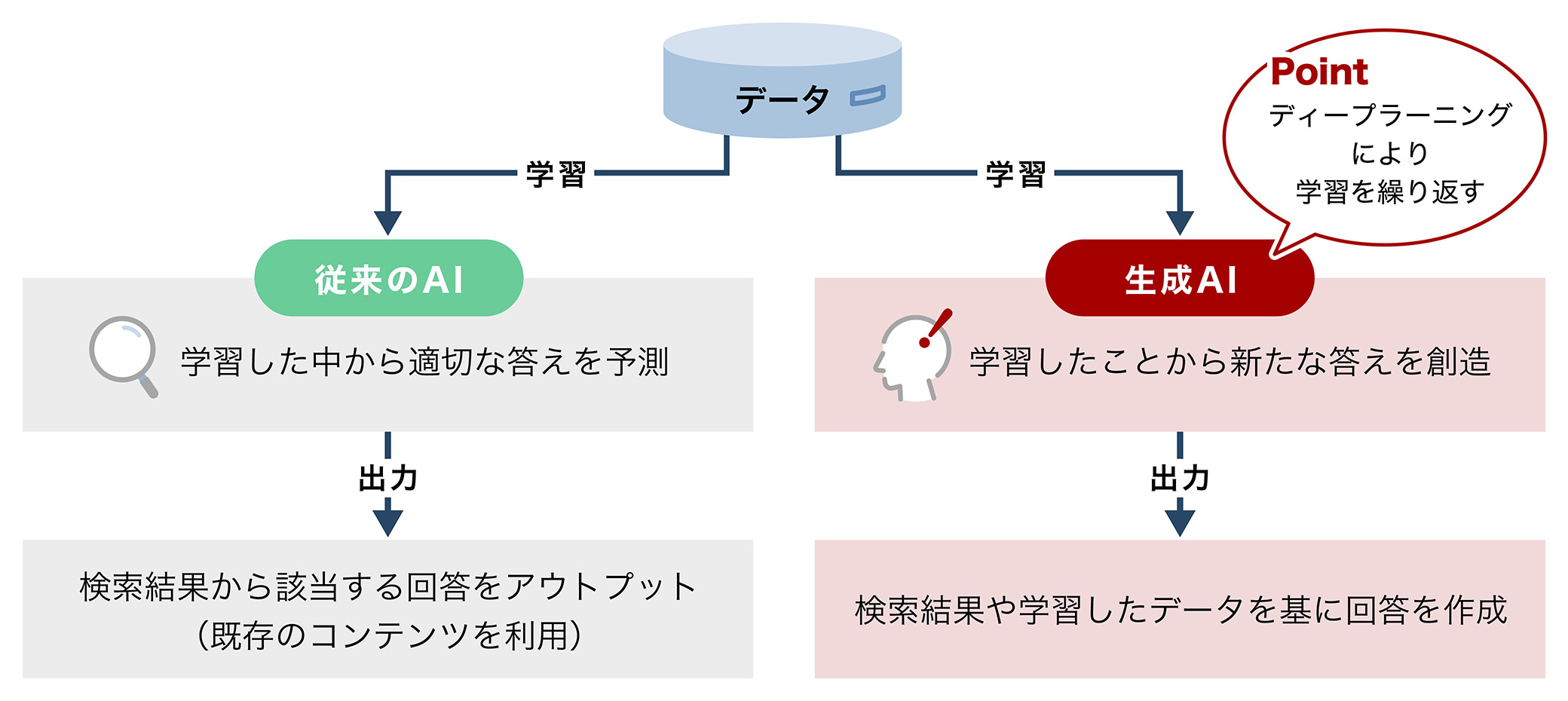

学習したデータを基に、文章や画像、音楽、動画、プログラムコードなどを自動で生成する人工知能。従来のAIは与えたデータを整理・分析し、情報の特定や予測を行うものであったのに対して、生成AIは構造化されていないデータのパターンや関係を学習し、新たなコンテンツの創造やアイデア創出に活用できる。

© 林宏之

第四次AIブームで一般の人が使える生成AIが登場

近年「生成AI」と呼ばれるAI(人工知能)技術が飛躍的に発展し、私たちの日常にもなじみのあるものになってきました。生成AIが活用されているサービスは数多くあります。例えばスマートフォンやスマートスピーカの音声アシスタントの一部には、生成AIの技術が組み込まれており、質問に対してより自然な回答を提供しています。

AIの歴史は古く、1956年にアメリカの計算機学者ジョン・マッカーシーにより「人工知能(Artificial Intelligence)」という言葉を「人間の脳に近い機能を持ったコンピュータプログラム」と定義されました。最初のブームは1960年代で、アメリカやイギリスで迷路やチェスなどのゲームができるプログラムが開発され、1980年代になると第二次AIブームが起こり大量にインプットした知識で問題を解決するエキスパートシステムの研究・開発が行われました。第三次ブームは2000年ごろから始まり、AIがインターネット上の情報をはじめとする膨大なデータを用いて学習し、ディープラーニングにより対象となるものの特徴を捉え、それを基に推論を行うことが可能になりました。これにより、従来のルールベースのAIでは難しかった高度な認識や予測が実現されました。

そして、2022年ごろから始まったとされる第四次AIブームの火付け役となったのが生成AIの登場です。この生成AIは、従来のAIとは異なり学習したデータを基に文章や画像などオリジナルのコンテンツを自動生成する点が特徴です。それまでのAIは情報の分析と予測が主な機能でしたが、生成AIはディープラーニングで自ら学習し、新たなコンテンツや答えを生成します。さらに米国のOpenAI*が開発したChatGPTが2022年に登場して以降、AIは専門家だけにとどまらず、一般の人でも専門知識を持たずとも利用できるものになってきています。

使いこなすことで作業の削減や業務の自動化が進む

生成AIには、主にテキストを生成するAIのほか、画像生成、動画生成、音声生成、プログラムコード生成など様々な種類があります。ツールによってはこれら複数の生成を行うことが可能です。

こうした生成AIは日常の業務においてもあらゆる場面で活用できます。例えば、テキスト生成AIを活用して、会議議事録の作成、提出レポートの添削、企画書のブラッシュアップ、キャッチコピーのアイデア出し、ブレーンストーミングなどをすることもできます。

画像生成AIでは写真の背景を継ぎ足したり、音声生成AIでは動画に自動的にナレーションを入れたりといったことができますし、プログラム生成ができるAIなら、具体的な指示を出すだけですぐに使えるプログラムのソースコードを自動生成してくれます。例えば「簡易なタイマーアプリを作りたい」などの指示を出すだけで、数秒でソースコードが画面上に提示されます。既存のソースコードを修正したりすることもでき、バグが考えられるときには、「このソースコードの間違っている部分を教えて」などの指示を出すことで、誤りの箇所の特定なども可能です。

適切なプロンプトを出すことと情報への接し方がポイントに

生成AIは、ITスキルがなくても言葉で指示を出すだけで利用できる点が特徴の一つですが、使いこなすにはプロンプトといわれる指示をいかに適切に出すかが大切です。複雑なタスクを処理する際に、一部の生成AI(例:ChatGPT)は「思考の連鎖(Chain of Thought)」といわれる論理的なステップを活用し、解を導き出すことができます。この「思考の連鎖」を適切に働かせるために、どんな目的で何をしてほしいのかを分かりやすく指示し、出てきたものに対して追加で指示をしていくことで、より求める解に近い、完成度の高いものにしていくことができます。

一方、気を付けるべきこともあります。情報漏洩と事実の真偽性、そして画像生成AIや音声生成AIでは知的財産権の侵害です。

例えば、社内の機密情報や個人情報など秘匿性の高い情報をプロンプトに組み込んで指示を出すと、入力された情報はAIモデルの学習に利用され、ほかのユーザーへの回答で表示されてしまう恐れがあります。これを防ぐためには、設定の段階で学習データとして利用されないように指定するなどの方法があります。事実の真偽性については、AIが事実に基づかない情報を生成してしまうハルシネーションという現象があるため、出力された情報は、必ずしも正しいとは限らないことを念頭に、使う人自身が真偽を確かめることが大切です。

生成AIはビジネス領域での応用も急速に進んでいます。例えば、通販サイトへのレビュー内容を基に商品を提案する、顧客との面談記録を文字起こしした上で、必要な情報を抜き出して関係部署への報告書にまとめるなどは既に活用されています。今後は、医療記録の解析と治療計画の生成、都市計画のシミュレーションなど、様々な応用範囲が考えられ、作業効率を改善するツールにとどまらず、人の創造的な仕事を補完、拡張するものとして進化していくと予想されます。

- *OpenAI, Inc.

- *ChatGPTは、OpenAI OpCo, LLCの商標です。

関連情報

関連情報