with azbil

azbil MIND

DXを通じた施策を多面的に強化

DXの積極展開で新たな価値創造を目指し

事業成長に資する「攻めのDX」を推進

azbilグループでは、DXの実践を自社のビジネスにおいて重要な柱と捉え、業務改革と新たな製品・サービスの提供による価値創出の両面で取り組んでいます。この実現に向けて組織体制の整備を積極的に進めるとともに、人材育成をはじめとした基盤の構築にも注力。デジタル化を前提に、地球環境や社会環境、事業環境などの変化に伴う顧客および社員のニーズに応えていくことを目指しています。

DX推進の四つの活動で、企業文化の醸成を目指す

1906年、創業者である山口武彦の「日本の勤労者を苦役から解放したい」という志の下に創業したazbilグループ。いち早くオートメーションの重要性を見据えて事業化に着手し、日本の産業の発展に貢献してきました。現在もそうした創業期の想いを受け継ぎ「人を中心としたオートメーション」というグループ理念を掲げ、総合オートメーションメーカーとして事業を展開しています。

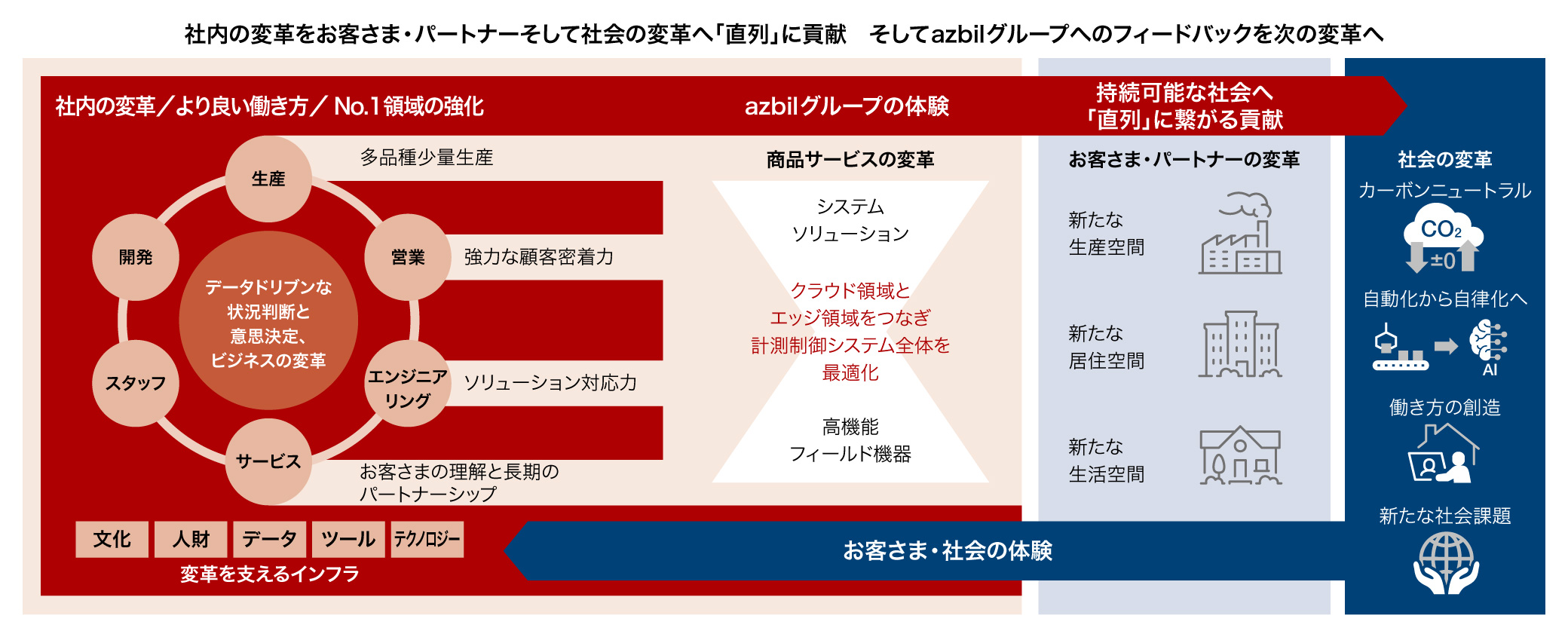

現在、地球環境や事業環境、技術潮流、社会のニーズの変化によって、オートメーションに求められる役割や機会が増大してきています。azbilグループでは、従来の事業活動におけるオートメーションを通じた社会課題の解決への貢献に加えて、デジタル化を通じた「仕事と働きの創造」による提供価値の向上を進めており、2030年の長期目標に向けて事業変革を行っていく中で、重要なポイントとなるのがDX*1(デジタルトランスフォーメーション)の推進だと考えています。その中で、事業活動における生産性を大幅に向上させてazbilグループの社員自身の働き方の創造につながる変革を「社内DX」、お客さまの生産や建物の運用の持続性を進め、新たな付加価値の創造に貢献するサービスを「商品DX」と位置付け、さらに「人材育成」と「基盤強化」を加えたDX推進にかかわる大きな四つの活動を進めることで、変革を生むための企業文化が醸成されていくと考えています。

社内専用生成AIサービスの活用など、多面的なDXにより現場を変革

アズビル株式会社では、昨今の事業環境における人手不足や技術の伝承といった課題を背景に、IT技術を活用して社員全員を巻き込んだ「仕事と働きの創造」により、事業活動における生産性を大幅に向上させる取組み(社内DX)を進めています。

その活動の一つとして、全社員を対象としたazbilグループ専用の生成AIサポートツールを構築しています。2023年春から技術の調査と利用環境の構築を開始するとともに、安全な利用を行うためのガイドラインを策定。2023年8月には、社内の情報を安全に利用するための社内専用生成AIチャットサービスの提供を開始し、9月からは国内外のグループ会社にも展開しています。

現在では、azbilグループ全体で約7800人の社員がこのサービスを活用しており、1日あたりの利用総数は1万件を数えるに至っています。こうした生成AIの利用の普及を支えているのが、社内で編成された「生成AI推進タスク」です。このチームはウェビナーの開催や活用の成功事例の発信を通じて、社員が生成AIの価値を理解し、業務改善に役立てられるよう、活用を促進するためのサポートを行っています。

また、生産拠点や営業・エンジニアリング部門、開発部門、サービス、スタッフといった各部門でもそれぞれの業務に合ったDX施策を推進しています。例えば経費精算や製品問い合わせ対応などでもAIを活用した業務効率化の検討が進んでいます。また、現場のサービススタッフのリスクアセスメント業務を支援するAIサービス「生成KY(危険予知)」もその一つです。このサービスでは、現場の環境や作業の情報を入力することで、過去に蓄積された大量の作業報告書データから類似事例を抽出し、対象業務のリスクおよび解決策を提案します。これにより、現場の作業員はベテランの知見を踏まえた安全な業務遂行が可能となります。既に全国のサービス部門で評価が完了し、現場での運用に向けた準備が進められています。そのほか、現場の担当者自らがローコード*2/ノーコード*3ツールを使って生成AIアプリケーションを開発し、各業務における様々な課題を解消する取組みも始まっています。

一方、商品DXにおいては、ビッグデータ解析技術やクラウド技術の活用をベースとした製品やサービスの展開を進めています。例えば、AIを活用したオンライン異常予兆検知システム BiG EYES™は、設備の稼働状況を分析し、異常予兆を検知する仕組みとして幅広いお客さまの製造現場で運用され、障害や品質不良への早期対策に役立てられています。またバルブ解析診断サービスDx*4 Valve Cloud Serviceは、バルブの稼働状況をクラウド上に収集・分析し、バルブの健康状態をダッシュボード上で可視化することで故障予兆を把握。生産設備の安定化や保安力強化に貢献します。これらの製品・サービスはお客さまのDX推進を支援し、課題の解決に貢献しています。

未来のあるべき姿を“想像”し、デジタル技術で“創造”する

このようなDXの展開に伴い、体制面の整備も順次進めています。2024年10月に設置された「デジタルそうぞう部」は、DX推進体制の強化と事業変革の加速を念頭に、azbilグループ内各組織と連携して未来のあるべき姿を“想像”し、それをデジタル技術で“創造”するという、「攻めのDX」を推進する組織です。社内専用生成AIチャットサービスの企画・構築、運営なども担っており、事業成長に直結するDXの推進に向けた取組みを進めています。

またazbilグループでは、2020年からIT相談窓口を設け、各業務部門からのデジタル活用に関する問い合わせや要望に対応してきました。DXの取組みに関する“攻め”の姿勢が全社的に打ち出される中で、IT相談窓口は組織的にデジタルそうぞう部に編入されました。各部門や個人からの個別の対応だけにとどまらず、全社横断で俯瞰(ふかん)した視点から事業成長や現場業務の変革に資する「攻めのDX」に軸足を置いた活動が多くを占めるなど、業務の内容も大きく変化しています。例えば、現場から寄せられる要望を統合的に捉えて、DXを支える全社的な基盤の構築の推進役を担っていくという方向性が明確に打ち出されています。

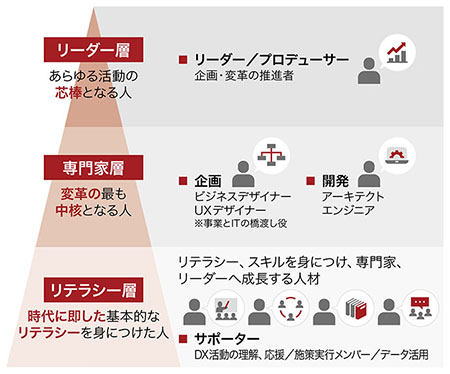

さらに、こうした組織面の整備に加えてazbilグループでは、DX人材の育成にも注力しています。DX人材を「リーダー」「専門家」「リテラシー」の3層に分類。このうちリテラシー層は全社員が相当するものと捉え、2030年までにDXにかかわる基礎的な知識とマインドを備えた人材5000人の育成を目指しています。また、各現場でデジタルによる変革を中心になって推進していく専門家層については1000人、組織的な取組みを牽引するリーダー層は300人の育成を目標に、人材育成機関であるアズビル・アカデミーと協力しながら人材育成プログラムを実施しています。

DXの推進がビジネスにおいての成否や組織存続のカギを握る中、azbilグループでは今後も「攻めのDX」を軸に、多面的な施策を強化していきます。そして、自社の取組みに加え、お客さまとともにDXを推進することで、相互に影響し合う好循環を生み出し、さらなる価値創造へとつなげていきたいと考えています。

※BiG EYESは、アズビル株式会社の商標です。

- *1:DX(Digital Transformation)

進化したデジタル技術を浸透させることにより、人々の生活をよりよいものへと変革すること。 - *2:ローコード(Low-Code)

必要最小限のソースコードでコーディングを行い、ソフトウェアやアプリケーションの開発を行う手法。 - *3:ノーコード(NoCode)

ソースコードのコーディングを行わず、プログラミングに関する専門知識が一切なくても開発を行える手法。 - *4:Dx

「Dx」とは医療分野で「診断」を意味する「Diagnosis」の略称。バルブの健康状態を把握し、お客さまにバルブを常に安全にお使いいただくことをこの言葉に込めています。

関連情報

関連情報