第三者意見

SDGsに基づく持続可能な地球環境に根ざしたWell-beingの実現

~すべての社員が新たな発想で描く「未来シナリオ」~

株式会社クレアン 代表取締役会長

薗田 綾子 氏(左)

アズビル株式会社 執行役員常務

azbilグループ働きの創造(Well-being)担当

武田 知行(中央)

アズビル株式会社 執行役常務

azbilグループ環境負荷改革担当

石井 秀昭(右)

「ウェルビーイング(Well-being)」に関する社会の注目が高まっています。特に今、企業の間では、従業員や顧客をはじめとするステークホルダーの継続的な幸福に貢献するWell-being経営へと舵を切るケースも増えています。今回アズビルが開催した「環境講演会」では、株式会社クレアンの創業者で、延べ約900社にのぼる数多くの国内企業においてサステナビリティコンサルティングやレポートなどの企画制作を支援する薗田綾子氏を招き、持続可能な地球環境に根ざしたWell-beingをいかに実現すべきかについての解説を実施。あわせて行われたワークショップでは、イベントに参加したアズビル社員がそれぞれに2040年を見据えた未来シナリオを描き、バックキャスティングでその実現に向けて必要なイノベーションの検討を行いました。それに引き続いて実施した第三者ダイアログでは、azbilグループ環境負荷改革担当 執行役常務 石井秀昭、azbilグループ働きの創造(Well-being)担当 執行役員常務 武田知行が、薗田氏にお話を伺いました。

人々のWell-beingを支える根幹をなす「環境」

石井 まず「ウェルビーイング(Well-being)」がそもそも何を意味し、それを取り巻く現在の動向がどのようなものかお聞かせください。

薗田 Well-being自体は、「身体的、精神的、そして社会的に良好な状態」を指す言葉で、もともとは1946年に採択された世界保健機関(WHO)の憲章で「健康」を定義するものとして使われたのを契機に普及したといわれます。例えば、SDGs(持続可能な開発目標)において示されるゴールの1つにも「Good Health and Well-being(あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する)」が掲げられていますが、本来的にはもっと広義です。

また、2021年の世界経済フォーラム(ダボス会議)では、「より良い世界のために、私たちの社会と経済のあらゆる側面を見直し刷新する『グレート・リセット』」をテーマに据えており、人々のWell-beingについての再考の必要性が提言されました。今日では、経済活動が社会や自然界など、他のものの一部であるという考え方に基づき、「健康」「生活水準」「自然環境の質」「労働保証」「市民の政治参加」といった多面的な指標で、国や地域におけるGDPと並ぶ経済指標としてWell-beingを捉える動きも、すでに世界中で広がっている状況です。

これに関し、地球の持続可能性に関する研究で世界的に著名な科学者であるヨハン・ロックストローム博士は、SDGsの17のゴールについて、「環境」「社会」「経済」という3階層からなる、いわゆる「SDGsウェディングケーキモデル」を示していますが、そのベースには我々の生命の源泉である環境が置かれています。つまり環境は、人々のWell-beingを支える根幹であるといえるわけです。

出典:Stockholm Resilience Center「The SDGs wedding cake」

武田 要するに、環境があっての社会であり、経済であるわけですね。今までの資本主義社会における価値観は、どうしても経済優先の考え方が中心でした。今後は、経済性にプラスして環境の保全を世界中の人々が共有していく必要があるということですね。それが、我々の子どもや孫の世代の快適な生活を担保するカギになる。つまり、Well-beingを考えるうえでも環境がベースになるものだといえますね。では、国内におけるWell-beingをめぐる動きについてはどのような状況でしょうか。

薗田 国内においても、政府のいわゆる「骨太方針」の2021年版において「政府の各種の基本計画等についてWell-beingに関するKPI設定」が明記され、中央省庁の公共政策分野では、32の基本計画においてWell-beingに関わるKPIの設定がなされています。また2023年度版では、「地方自治体におけるWell-being指標の活用を促進」という記述が盛り込まれ、例えば富山県が独自のWell-being指標を設定したり、デジタル田園都市国家構想の実現をベースに地域幸福度を数値化、可視化したりするという動きも活発化しています。

もちろん、こうした社会におけるWell-beingをめぐる動向は、企業経営にも大きなインパクトを及ぼしています。ワークライフバランスや、多様性と包摂性の促進、社員エンゲージメントの向上などを中心とするWell-being経営へと舵を切る企業も増えており、例えばオックスフォード大学ビジネススクールのレポートによれば、従業員のWell-beingが高ければ、従業員のパフォーマンスや企業の業績が良く、将来にわたる成長が期待できることが示されています。当然、株式市場におけるパフォーマンスも高くなり、Well-beingへの投資は今後企業がビジネスを成功させるうえでの重要なポイントになってくるものと言えますね。

地球環境に資するオートメーションの推進を期待

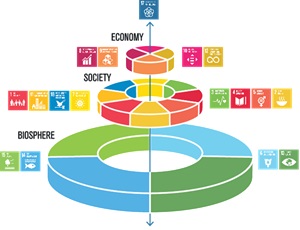

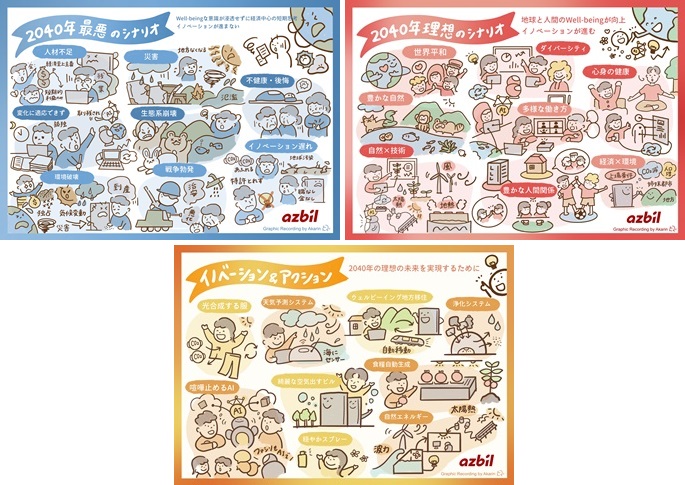

武田 本日実施いただいたワークショップでは、参加者4人ごとにチームを作って、「バックキャスティング」のアプローチで、来る2040年に向けた「最良の未来」「最悪の未来」、双方のシナリオを描き、最良の未来を実現していくにはどのようなイノベーションが必要か、アズビルの計測、制御の技術がどういう価値をもたらすかといったことを、チームごとに検討しました。このワークショップでは、今後の地球環境を考えていくうえで、またアズビルが2040年に向けてビジネスを展開していくうえで、各自様々なヒントが得られたものとの思います。薗田さんのほうで何か気づかれた点はありましたでしょうか。

薗田 もっとも印象的だったのが、最良の未来シナリオにおいて、多くのチームが「戦争のない世界」や「世界平和」をキーワードにあげていたことです。確かに、ロシアとウクライナの戦争、あるいはイスラエルとガザの間の武力衝突など戦争をめぐる話題が、日々のニュースにおける重要なトピックスとなっていますが、私自身、さまざまな企業にお邪魔して同様のワークショップを行うなかで、こうしたキーワードが数多く提出された例はこれまでに経験がありません。そうした意味では、アズビルの従業員の皆さんが、社会に対して高い感度を持ち、より広範な視座で問題意識を抱きながら日々を過ごしていることがうかがえます。もちろんそれは、Well-beingの観点からも重要なことであり、そうした背景は御社のビジネスにおけるイノベーション創出の強みだと感じました。

武田 アズビル自身かねてより、働き方改革やダイバーシティ推進など、社員が健康で活き活きと仕事に取り組んでいけるように、総合的な取組みを「健幸経営」と定義して各種の施策を展開してきています。やはりアズビルが社会の一員であることを認識し、社会が抱えている課題を解決し事業を推進していくことが我々の成長領域だと捉えています。そうしたなかで、社会貢献を通して企業として成長し、その過程で社員のWell-beingが実現して、そして人的資本投資の強化につながっていく。そのような経営の好循環を目指していきたいと考えています。

新たなイノベーション創出を担う若手人材

薗田 azbilグループの掲げる理念は「人を中心としたオートメーション」というものですが、Well-beingの観点からいうと、“人”だけではなく、そこにazbilグループの理念のなかにも述べられている「地球環境への貢献」も明示的に加えていただきたいと考えます。例えば、先ほどのロックストローム博士らは、人間が農業や工業・商業などの活動によって自然の資源を利用し、森や海を破壊しながら、自然環境に影響を与えてきたことで直面している地球の限界を「プラネタリーバウンダリー」という言葉で指摘していますが、そうした問題の解消に直結する「Well-beingオートメーション」と呼ぶべきものを謳って、azbilグループの持ち前の計測・制御技術を駆使した取組みに注力し、それを今後のビジネス成長のエンジンとして、画期的なイノベーション創出をしてほしいというのが、私の切なる思いです。

石井 アズビルにおいて、おっしゃるようなビジネスの将来像を描いていくうえでは、当然、新しい発想を持った人材をいかに育成していくかが不可欠なテーマとなります。そうしたなかで期待を担っているのが、いうまでもなく、現在当社の現場で業務を担っている若手社員、あるいは今後当社に入社してきてくれる新たな人材です。例えば、azbilグループでは「技術交流の場」としてテクノカンファレンスというイベントを毎年2回開催していますが、そこでカーボンニュートラルに向けた「カボチャレ」といった地球環境の持続性を見据えた新たな取組みテーマについて積極的に発表を行っているのは、やはり当社の若手社員たちが中心なのです。

薗田 そういった若手の皆さんたちは、SDGsなども含めて地球環境修復の必要性を学校教育のなかでも学んできています。このため若手の方々は、ベテラン社員の皆さんにはない、環境に関わる新たな発想が可能なのだと思います。また現在、学生の方々においても、就職先として、サステナビリティ活動を熱心に行っている企業への入社を志向する傾向も顕著です。今後は御社におけるイノベーションの創出を担う優秀な人材の獲得を目指していくという視点からも、サステナビリティ活動になお一層の力点を置いて取り組んでいくことが肝要であるといえるでしょう。

石井 はい、おっしゃる通りだと思います。またアズビルでは、2025年4月13日~10月13日の会期で行われる大阪・関西万博の「テーマウィーク」に協賛するなど、同博覧会の会場において「地球の未来と生物多様性」や「健康とWell-being」をはじめとする5つのテーマに関する発表や、有識者を招いての討論を開催する予定です。その企画・運営には多くの若手社員を中心に、全社をあげて取組みを進めており、そうした活動を通して社員全体のWell-beingに対する意識の向上やエンゲージメントの強化を図っていければと考えています。もちろん、地球環境への貢献を含むWell-beingの推進は、決してazbilグループのみの力でなし得るものではありません。そうした意味では、今回の万博を通じて、他社との交流を深め、社外との連携による新たなイノベーションの創出に向けた機会も探っていければと思っています。

薗田 それはとても楽しみです。今回の大阪・関西万博の場に限らず、ぜひ今後も様々なシーンにおいて、未来世代に向けたワクワクするようなメッセージの発信をされることを期待しています。

株式会社クレアン 代表取締役会長 薗田 綾子 氏

プロフィール

株式会社クレアン 代表取締役会長

三菱地所株式会社 社外取締役

株式会社ロッテ 社外取締役

薗田 綾子 氏

略歴

兵庫県西宮市生まれ。 甲南大学文学部社会学科卒業。 1988年に女性を中心にしたマーケティング会社、クレアンを設立。1995年頃からサステナビリティビジネスをスタートし、これまでに大手小売グループ、大手住宅・食品メーカー、ほか多数のサステナビリティコンサルティングやレポートなどの企画制作を支援。 2015年以降は、SDGsやESG投資に関するコンサルティングの実績も多数。 現在、三菱地所株式会社 社外取締役、株式会社ロッテ 社外取締役、公益財団法人みらいRITA 代表理事、NPO法人サステナビリティ日本フォーラム 理事、一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUE 理事、NPO法人日本サステナブル投資フォーラム 理事、また次世代への教育活動として、大学院大学至善館(しぜんかん)の特任教授などを務める。