社長インタビュー

取締役 代表執行役社長 山本清博

- Q1 最近意識されている事業環境の変化についてお教えください。

- Q2 前中期経営計画期間(2021~2024年度)をどのように評価していますか。

- Q3 新中期経営計画(2025~2027年度)の目標設定や2030年度長期目標の見直しについて、ポイントを教えてください。

- Q4 “azbilグループらしい事業モデル”について教えてください。

- Q5 “azbilグループらしい事業モデル”の強化のための投資では、どのような点に注力されるのでしょうか。

- Q6 海外市場の拡大には、どのように取り組んでいくのでしょうか。

- Q7 持続的な成長を支える経営基盤強化への取組みについてお考えをお聞かせください。

- Q8 事業運営・事業成長に向けて大切にしたいものは何でしょうか。

Q1. 最近意識されている事業環境の変化についてお教えください。

A1. 生成AIなど、近年の事業環境の変化はオートメーション事業の役割と価値の拡大につながります。

近年の事業環境の変化は、地政学的リスクやサプライチェーンリスクに加え、カーボンニュートラルに向けた取組みの加速とGX市場の拡大、労働力不足・人件費高騰をはじめとする社会課題の顕在化等、多岐にわたっています。また技術面では、生成AIをはじめとする新たな潮流も挙げられます。こうした事業環境の変化は、適切な対応をしなければリスクとなりますが、お客様の課題をオートメーション技術で解決することを生業とする私たちにとっては事業機会でもあります。

社会の持続性を確保するためには、社会を支えるそれぞれの担い手が日々現場で起こる課題を解決しながら、新技術の導入に取り組んでいくことが必要です。当社グループは、施設の運転・監視・診断・最適化といったエッセンシャルな機能とともに、最先端の技術を取り入れたソリューションを持続的に提供することができます。社会の持続性確保に向けてオートメーションが果たす役割は大きく、私たちは社会に貢献しながら企業として成長していける。前中期経営計画での取組みを進める中で、このことに改めて確信を持っています。

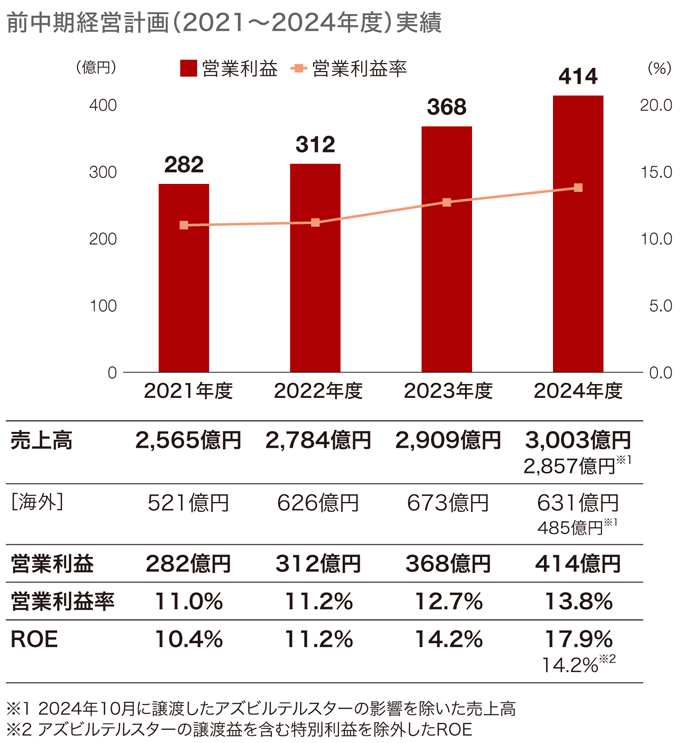

Q2. 前中期経営計画期間(2021~2024年度)をどのように評価していますか。

A2. 4期連続で増収・増益、過去最高業績を更新しました。さらなる持続的成長をどのように実現するかが今後の課題です。

前中期経営計画の4年間は、環境が激変する中で着実に事業を継続し、働き方の変革も大きく進みました。価格転嫁を含め収益力の強化を図るとともに、調達・生産体制の増強によりお客様の需要にしっかりとお応えすることで、結果的には4期連続で増収・増益、過去最高業績を更新することができました。 2024年度実績では、計画策定時の目標を売上高・営業利益・営業利益率・ROEの全項目で上回り、特に収益性が大きく改善しています。また、資本コストを意識した事業ポートフォリオ見直しも進め、ライフオートメーション事業においてアズビルテルスター有限会社をドイツのSyntegon社に譲渡しました。

このように着実に進行した前中期経営計画でしたが、その一方で、今後さらなる持続的な成長をどのように実現するかという課題も見えてきました。事業環境の変化に対応し、新しいニーズに応えながら持続的に成長していくために、“azbilグループらしい事業モデル”の強化に向けた人的資本・商品力・DXへの積極的な投資を行います。高度化・複雑化、そして多様化するニーズに応えるため、M&Aを含めた他社との協業も視野に入れていきます。

また、海外市場の拡大に向けては、これまでも各種施策を進めてきましたが、さらなる事業拡大に向けて、人員を含めたリソースをさらに投下するとともに、地域別に適切・迅速な施策を打てるような組織体制の整備が必要であると考えています。

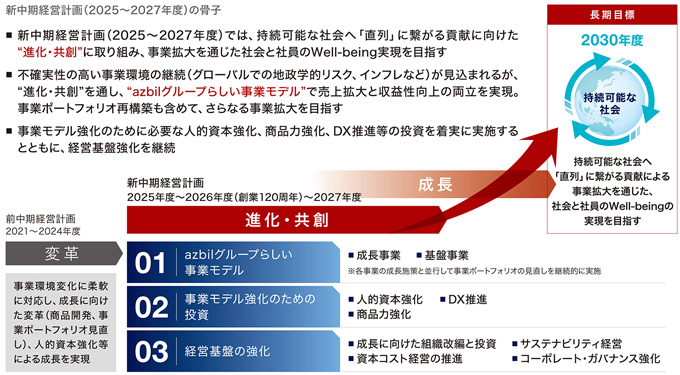

Q3. 新中期経営計画(2025~2027年度)の目標設定や2030年度長期目標の見直しについて、ポイントを教えてください。

A3. 新中期経営計画では売上拡大と収益性向上の両立を実現しました。2030年度長期目標も上方修正しました。

事業環境変化は今後も継続する見込みですが、新中期経営計画(2025~2027年度)では、前中期経営計画の成果をもとに、“azbilグループらしい事業モデル”による売上拡大と収益性向上の両立を実現します。売上については、2024年度までの成長率を超える成長を目指し、利益面では、今後の成長に向けた投資を実施しながら、前中期経営計画の長期目標であった営業利益率15%を3年前倒しで実現する計画です。

併せて、2030年度の長期目標についても見直しを行い、売上・利益ともに計画を上方修正しました。長年培ってきた顧客基盤をもとに安定的・持続的に需要が期待できる事業に加え、成長領域を開拓することでさらなる成長を実現することが可能であると確信したからです。

成長領域とは、半導体やデータセンターなどの技術革新を必要とする領域、およびカーボンニュートラル・労働力不足等の社会課題を解決する領域をいいます。具体的な例を挙げるなら、ビルディングオートメーション事業においては、GXソリューションなど高付加価値システム/サービスを提供することで、活況な国内市場を拡張するとともに、建物のライフサイクルに応じて機器・システムやサービスを継続的に提供する国内でのビジネスモデルを海外でも展開します。併せて、省施工製品の投入等により業務の効率化を図ります。アドバンスオートメーション事業においては、新たな計測・制御技術の要求に応える製品・サービスを開発し、国内外の市場に投入します。ライフオートメーション事業では、次世代スマートメーターの開発・販売や、SMaaS™(Smart Metering as a Service)事業の拡大により成長を目指します。

新中期経営計画期間は、2030年度長期目標から、さらにその先を見据えた持続的成長を実現するための投資をしっかりと行っていく期間とします。事業環境変化の継続が見込まれる今だからこそ、腰を据えて今後の成長に向けた打ち手を実行していくつもりです。

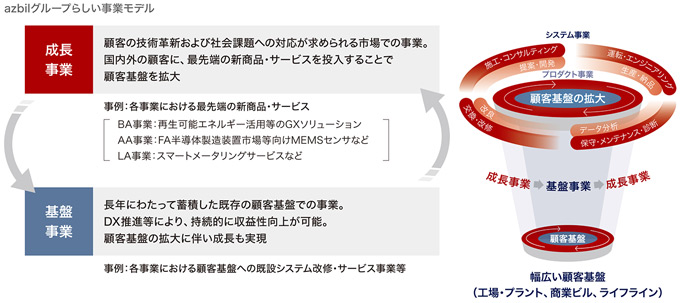

Q4. “azbilグループらしい事業モデル”について教えてください。

A4. 「基盤事業」と「成長事業」のサイクルを回す“azbilグループらしい事業モデル”により持続的な事業拡大を実現します。

今回発表した新中期経営計画において、「基盤事業」と「成長事業」のサイクルに基づく“azbilグループらしい事業モデル” を改めて定義しました。その背景には、事業環境変化が継続する中で、持続可能な社会へ「直列」に繋がる貢献による事業拡大を通じた社会と社員のWell-beingを実現するには、どのような取組みが必要か、という課題意識がありました。大きな環境変化の下でグループとして事業を継続するためには、その環境変化にも揺るがない基盤と、社会の成長を捉えた事業成長の両立が不可欠です。グループの事業を改めてその観点で整理してみると、azbilグループらしい事業モデルを確立していることが分かってきました。

現在のazbilグループの事業は、いわゆるストック型の「基盤事業」と「成長事業」の2つに大別されます。また、顧客基盤が工場、商業施設、ライフラインと多岐にわたっており、特定の市場からの影響を受けにくいという特徴もあります。長年にわたって構築してきた幅広く安定的な顧客基盤との強い関係に基づく「基盤事業」では、DXの推進等により、新たな課題の解決につながる製品・サービスを提供することで、継続的に収益性を維持・向上することができます。一方、半導体等の技術革新やカーボンニュートラルなどの社会課題対応を新たな事業機会と捉える「成長事業」においては、国内にとどまらず海外も含めた新たなお客様に最先端の新製品・サービスを投入することで、顧客基盤開拓・拡大が図れます。

このように、「成長事業」で顧客基盤を広げながら「基盤事業」で持続性と収益性を高め、そこから次の「成長事業」を生み出していくという〈成長事業⇒基盤事業⇒成長事業〉というサイクルを回すことで、持続的な事業拡大を実現していけるのが、開発・生産からコンサルティング、エンジニアリング、メンテンスサービスまでを一貫して供給できる当社グループの特長であり、強みです。このこと自体は私たちが従来も行ってきたことですが、今回それを“azbilグループらしい事業モデル“と定義し、さらなる強化を目指すこととしました。

“azbilグループらしい事業モデル“をさらに強化するために求められるのは、まず、環境変化に適応すべく自らを創り変えること、すなわち“進化”です。新中期経営計画期間においては、 “進化”のための積極的な投資を行っていきます。ただ、その一方で、これからの社会では自らが進化するだけでは十分ではありません。社会全体の持続性を高めるための仕組みの提供も含め、外部のパートナーと対等な精神で協力し、お互いの強みを活かしつつ共同で新しい価値を生み出す“共創”にも取り組んでいきます。これらの考えに基づいて、新中期経営計画では “進化・共創”を大きなテーマとして掲げました。

Q5. “azbilグループらしい事業モデル”の強化のための投資では、どのような点に注力されるのでしょうか。

A5. 「人的資本」「商品力強化」「DX推進」の3つの領域に積極的な投資を実施します。

"azbilグループらしい事業モデル”をさらに強化し、持続的な成長を実現するため、新中期経営計画期間中の3カ年にわたって積極的な投資を実施します。なかでも「人的資本」「商品力強化」「DX推進」の3つに力を入れます。

「人的資本」は、開発・生産からコンサルティング、現場でのエンジニアリング、サービスの提供までを一貫体制でソリューション提供するazbilグループにとってきわめて重要なものです。そこでまず、成長事業・基盤事業の拡大に向けて、それぞれの事業戦略と整合した人材の確保と育成に注力します。特に、ソリューション提案力を持つ人材やグローバルに活躍できる人材の獲得・育成を図ります。成果をあげた人材や重要機能を担う人材が適正な報酬を得られるような制度面の整備も行います。加えて、人的資本への投資の一環として各種インセンティブ・プランの導入を進めることで、社員のオーナーシップ意識やエンゲージメントを高め、その結果として会社と社員が一体となって目標達成を目指す強固な体制を築きます。

また、「商品力強化」への投資によって、商品(製品・サービス)の市場投入を加速します。当社の強みである独自の計測・制御のコア技術やアプリケーション技術をさらに深化させることで、競争優位性のある商品群の開発を進めます。具体的には、クラウド・AIアプリ、MEMSセンシング技術、アクチュエータ技術の開発に注力します。

「DX推進」については、お客様の求めるDX関連製品・サービスの開発に注力するとともに、デジタル活用による生産・開発・サービス・エンジニアリングといった領域での業務効率化・収益性の向上に努めます。特に、生産性向上と、海外事業拡大のための質の高いサービス提供インフラの強化を図ります。

重要なのは、これら3つの投資領域がそれぞれ密接に関連し合っているということです。商品力強化のためにDXが不可欠なのは言うまでもありません。また、製品そのものが当社の重要なソリューションであることはもちろんですが、併せて、エンジニアリング、サービスなど人の手になるソリューションもお客様の現場で価値を創っており、当社グループを特徴づけています。ですから、商品力強化と人的資本も切り離せません。さらに、AI活用等による省力化・効率化が進めば、人的資本への投資のあり方も変わってきます。このように関連し合う3領域への積極的な投資により持続的な成長を着実に実現していくというのが、新中期経営計画における投資についての考え方の基本です。

Q6. 海外市場の拡大には、どのように取り組んでいくのでしょうか。

A6. 信頼関係の構築と実績の蓄積を進めながら国内で評価されている製品・サービスをグローバルに展開します。

当社グループの事業は、長期にわたって製品・サービスを提供することが求められるため、お客様との信頼関係の構築、実績の積み上げがあって初めて事業が拡大するという特性があります。海外においては、当社グループとお客様との関係性がまだ国内のように十分で強固とはいえません。しかし、これまでの製品・販売施策の進捗により海外事業は着実に成長しており、各地域でお客様との信頼関係の構築、実績の蓄積も進んでいます。

ビルディングオートメーション事業では、これまでにも、国内資本案件から現地資本ビルオーナー案件の獲得につなげる取組みを進めてきました。脱炭素やエネルギー価格高騰等を背景に、ビルのライフサイクルで省エネルギーを実現する当社の国内ビジネスモデルは今、海外のビルオーナーからも評価を受けており、競合との差別化要因となっています。今後は現地資本ビルオーナーに加えて、グローバルアカウント顧客の開拓、市場拡大が見込まれるデータセンター案件の獲得等を通して、さらなる成長に努めます。

アドバンスオートメーション事業においては、例えば半導体製造装置市場ではMEMS技術を活用した高度なセンサに対する強い需要があるなど、お客様自身の競争優位性を確保するための、新たな課題解決に役立つ商品への需要が常に生まれ、拡大しています。ここでもazbilグループ独自の技術を活かした、国内で実績のあるオートメーション機器・システムを投入し、事業拡大を目指します。

日本国内で評価されている製品・サービスは、グローバルでも高い評価を受けています。当社グループの特徴あるビジネスモデルと商品(製品・サービス)を武器に、販売・エンジニアリング・サービス体制の一層の強化、MA(マーケティングオートメーション)を含むDXの推進、ターゲット市場・顧客を明確に絞り込んだ施策展開等によって顧客カバレッジを拡大することで、海外事業の成長は十分可能と考えています。

Q7. 持続的な成長を支える経営基盤強化への取組みについてお考えをお聞かせください。

A7. サステナビリティ経営を推進、成長に向けた組織改編や資本コストを意識した経営に取り組み、コーポレート・ガバナンス強化も継続しています。

新中期経営計画を遂行し、“azbilグループらしい事業モデル” の強化を通して持続的な成長を実現するため、並行して様々経営基盤の強化にも取り組んでいます。

成長に向けた組織改編として2025年4月にグループ経営戦略部を新設し、成長戦略の明確化や事業ポートフォリオの最適化に取り組んでいます。今後も、海外各地域の特性に応じた戦略の構築・実施のための組織等、成長に向けた組織改編を推進します。また、投下資本利益率(ROIC)を経営判断の基準として全社に定着させるほか、バランスシートを有効活用した成長投資を計画するなど、資本コストを意識した運営を実践します。サステナビリティ経営にあたっては、特定したマテリアリティに基づき独自のSDGs目標と企業が社会に存立するうえで果たさなければならない基本的責務と考える事柄についてはCSR活動計画としての目標を設定し、CO2削減やダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンの推進、リスクマネジメント体制の強化等、持続可能な事業基盤の確立を目指しています。

さらにコーポレート・ガバナンスについては、2022年度の指名委員会等設置会社への移行後も強化を図っており、2025年度には取締役会の人員構成を12名から10名、社外比率70%・女性比率30%の体制とし、社外取締役を議長にするなど、取締役会の独立性と監督機能をさらに強化しました。

Q8. 事業運営・事業成長に向けて大切にしたいものは何でしょうか。

A8. お客様の現場での課題解決と価値創造に誠実に取り組むことで、社会と社員のWell-beingの実現を目指します。

「azbilらしさ」を一言で表現するなら、それは“誠実さ(Integrity)”であると思います。創業時の理念である「人間の苦役からの解放」に始まり、戦時中に送金できなくなったブラウン社への特許使用料を戦後まとめて支払ったというエピソードや、ハネウェル社との50:50の対等な関係での経営等、これまでの歴史にも“誠実さ”を象徴する事例が多くあります。社会が混とんとしている時ほど、地に足を着けて一歩ずつ進むことが重要であり、そのためには、日々誠実に生き、誠実に働く、というシンプルさが大切だと思っています。

当社グループの強みは、先進の技術を取り入れた製品・サービスを開発・製造・販売するにとどまらず、お客様の課題解決のために、お客様の現場で、お客様のパートナーとして、これまで不可能と思われてきたことを可能にし、新しい価値を創造できることだと考えています。AIがどれほど進化しても、実際の現場がなくなることはありませんから、現場で価値を創造できる社員の存在はきわめて重要です。

そうした社員がやりがいを持ち、それぞれの立場で自分なりにazbilの事業に関わって成長していくには、当社グループの進むべき方向を皆が理解し、共有していなければなりません。そのための社内コミュニケーション向上、社員エンゲージメント強化にも取り組んでいます。また、当社グループが目指す価値創造・姿をお客様にも理解していただくことも重要です。ローバルに当社が目指す姿を理解していただくためのブランディングにも取り組んでいきます。

経営・社員が一丸となり、お客様・社会のパートナーとして現場の課題解決と新たな価値創造に誠実に取り組む―そうすることでazbilグループは、持続可能な社会へ「直列」に繋がる貢献による事業拡大を通じた、社会と社員のWell-beingの実現を目指していきます。当社グループの理念・事業にご賛同いただいている株主様に向けては事業の成長と一層の還元水準向上の両立を図るなど、それぞれのステークホルダーの皆様に対して様々な形でご期待にお応えしていきます。今後も当社グループの取組みに長期的なご支援を賜りますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

- 関連情報

- azbilレポート(統合報告書)