健康管理の取組み

健康管理

1. azbilグループ健幸宣言

社員が健康で活き活きと働けるよう、azbilグループは「健幸経営」を推進しています。2019年に「azbilグループ健幸宣言」を発表し、2023年には安全衛生基本方針を改訂して、「健幸で快適な職場づくり」に取り組むことを明確にしました。

azbilグループ健幸宣言

健康で幸せ、活き活きとした「働きの場と人」を創る

社員ひとりひとりの健康が企業活動の重要な基盤であるととらえ 、会社で働くすべての人々が安心・安全で、快適に、活き活きと、自分らしく健やかに働き、それぞれが持つ多様な能力を発揮し、公私ともに充実した人生を送ることが、生産性や業績の向上、イノベーション、社会への貢献につながると考えています。

健幸な「働きの場と人」を創るために、会社とそこで働く社員が協働し、快適で働きやすい職場環境づくり、心身の健康づくりに積極的に取り組むことを宣言します。

アズビル株式会社

取締役 代表執行役社長 山本清博

2. 安全衛生管理体制・健幸経営推進体制

【安全衛生管理体制】

azbilグループの安全衛生管理体制は、代表執行役社長から任命された総括安全衛生管理者が責任者となり、各事業所の安全衛生委員会が活動を展開しています。中央安全衛生委員会は半期に1度開催され、経営陣、労組、事業所長、本部長、安全衛生主管部門、統括産業医がメンバーです。ここで安全衛生施策の方針決定や進捗確認が行われます。

また、各拠点とグループ会社の活動計画や状況の内部監査も定期的に実施しています。労働安全はグループ安全管理部が担当し、労働衛生は人事部が担当。それぞれの専門部会で方針審議や進捗管理が行われています。

安全衛生管理体制図は「安全衛生マネジメント推進体制」 のページをご覧ください。

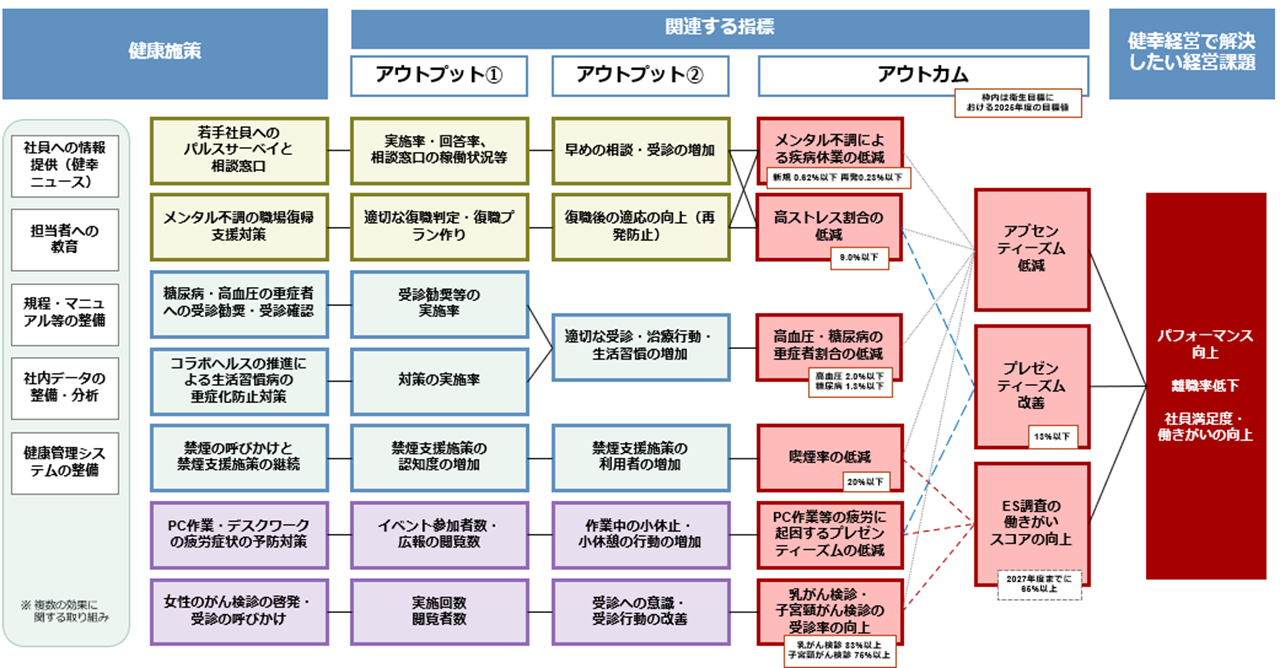

【健幸経営推進体制(心身の健康づくり対策)】

・アズビルでは、代表執行役社長から任命された総括安全衛生管理者が「健幸経営」を推進し、人事部が主幹となっています。

・ 全社的な方針や計画は中央安全衛生委員会で審議・承認され、経営会議および取締役会に報告されます。

・衛生専門部会には、事業所の衛生担当者や統括産業医、人事部担当者が参加し、年6回の会議で心身の健康づくりについて議論します。

・医療職会議は毎月開催され、産業医や看護職が事業所の健康管理について話し合います。

・azbilグループ健康保険組合と人事部は毎月ミーティングを行い、共同対策について議論します。

・労働組合とは年1~2回、全社的な健康づくりの方針や計画について意見交換を行います。

・事業所の安全衛生委員会や産業保健スタッフとも連携し、健康づくりの方針や施策を共有します。

健幸経営推進体制図(健康づくり対策)

3. 健康管理に関する中期計画

健康管理に関しては、azbilグループ中央安全衛生委員会が方針を策定し、中期および年度計画を実施しています。また、「働きがい・満足度」に関するSDGs目標を掲げ、2027年度までに社員満足度を65%以上にすることを目指しています。

中期目標には、メンタルヘルス不調による休業者数の減少、糖尿病・高血圧の重症者数の減少、喫煙率の低減、乳がん・子宮頸がん検診受診率の向上、高ストレス者割合の低減、プレゼンティーズムの改善が含まれます。

アズビルの健康づくりの中期目標(2024~2027年度)のKPI

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| メンタルヘルス不調による 長期休業数を年間50人以下とする |

59人 | 56人 | 61人 | 54人 |

| 高血圧の重症者の割合を 2.0%以下とする |

2.7% | 2.4% | 2.5% | 2.5% |

| 糖尿病の重症者の割合を 1.3%以下とする |

1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.6% |

| 40歳以上対する乳がん検診の 受診率を83%以上とする |

75% | 79% | 81% | 80% |

| 子宮頸がん検診の受診率を 75%以上とする |

66% | 70% | 71% | 73% |

| 喫煙率を20%以下とする | 21.5% | 21.1% | 20.4% | 20.9% |

| 高ストレス者の割合を9.0%以下とする | 8.1% | 8.6% | 9.2% | 8.7% |

| プレゼンティーズムを13%以下とする | 13.6% | 14.0% | 15.0% | 15.0% |

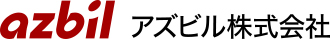

2025年度の健幸経営の戦略マップ

2022年度より、健幸経営で解決した経営課題と実際の取り組みとのつながりを可視化する戦略マップを作成しています。「パフォーマンス向上」「離職低下」「社員満足度の向上」という経営課題の解決のために、「アブセンティーズムの改善」「プレゼンティーズムの改善」「働きがいのスコア向上」の3つのアウトカムを設定して各種の取り組みを進めています。

その他、アズビルでは、プレゼンティーズム、アブセンティーズム、ワーク・エンゲイジメント、社員のヘルスリテラシー、健康診断の結果から肥満リスク者の割合などを定期的に調査し、健康づくり施策の評価や立案の参考にしています。

アズビルのその他の健康指標:

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| プレゼンティーズム (東大1項目版の測定結果) |

13.6% | 14.0% | 15.0% | 15.0% |

| ワーク・エンゲイジメント (新職業性簡易ストレス調査票の設問2つ) |

- | - | 2.5点 | 2.5点 |

| ヘルスリテラシー:高リテラシー群 (CCHL尺度) |

- | - | 64% | 65% |

| 肥満リスク者の割合 | 42% | 41% | 41% | 42% |

※プレゼンティーズム調査はストレスチェックと共に実施。

※

ワーク・エンゲイジメントとヘルスリテラシーはアンケートによって調査。ワーク・エンゲイジメントは新職業性簡易ストレス調査票の2問を使用し、得点の平均で集計。ヘルスリテラシーはCCHL尺度を使用し、高リテラシー群の割合を集計。

※ 肥満リスク者は、BMI25以上または腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上の人を指す。

健康白書の作成と活用

アズビルでは、社員の健康を守ることを企業の重要な使命と考え、データに基づいた健康経営を推進しています。その取り組みの一環として、社員の健康を重要視し、2017年度より「健康白書」を毎年作成しています。健康白書は、健康診断結果、がん検診の受診状況、ストレスチェックの結果、長期休業の状況などを分析したものです。これにより、全社的な健康経営の計画づくりや評価、経営層の戦略的な意思決定の基礎資料として利用されています。また、イントラネット上に公開され、社員全員が自由に参照でき、健康意識を高める役割も果たしています。

病気やケガによる長期休業の状況(アブセンティーズム)

疾病等による長期休業による労働損失の状況です。社内の長期休業制度を利用した社員の数を、それぞれの疾患の種類ごとに集計しています。2022年度の休業者数の増加は新型コロナウイルス感染症による休業の影響を反映しています。新型コロナウイルス感染症を除くと、例年、日数・人数ともにメンタルヘルス不調による休業者もが最も多く、続いて、がん、筋骨格系疾患の順となっています。

| 年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|

| 休業日数の合計 | 23,766日 | 26,608日 | 24,269日 | 22,037日 |

| 休業者の人数 | 222人 | 331人 | 168人 | 148人 |

休業日数:前年度から継続して休業している事例も含めて集計

休業者数:前年度からの継続者は含めず、当該年度内に新たに休業した人数のみ。同じ病名で繰り返し休業した場合も1人とカウント

からだの健康管理の取組み

4. 健康診断・がん検診

法定の一般定期健康診断に加え、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどのがん検診も実施しています。2018年度にABC健診、2023年度に肝炎ウイルス検査(いずれも在職中1回、以後は新入社員・中途入社者のみ)を実施しました。2026年度からは女性社員向けに骨密度検査も予定しています。

一般定期健康診断の受診率

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 一般定期健康診断 | 99.9% | 99.9% | 100% | 100% |

各種がん検診の受診率(健康診断受診者に対する割合)

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 肺がん検診(全年齢) | 100% | 99% | 100% | 99% |

| 胃部レントゲン(50歳以上、隔年) | 71% | - | 69% | - |

| 大腸がん検診(40歳以上) | 93% | 92% | 93% | 93% |

| 乳がん検診(40歳以上) | 75% | 79% | 81% | 80% |

| 子宮頸がん検診(全年齢) | 66% | 70% | 71% | 73% |

※ABC検診については2018年度に在職者を対象に実施し、それ以降は新入社員・中途入社社員を対象に実施しています。

健康診断後の受診勧奨の取り組み・歯科保健の取り組み

健康診断後、各事業所の産業医による受診勧奨などを行っています。2024年度からは、健康保険組合と連携して、生活習慣病やがん検診の有所見者、また、一定期間、歯科の受診のない社員にむけた受診勧奨の取り組みも実施しています。

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 定期健康診断・がん検診の再検査 ・精密検査の受診率 |

- | 55% | 68% | 64% |

5. 女性の健康課題への対応

アズビルでは、定期健康診断にがん検診を追加して実施していますが、乳がんと子宮頸がん検診の受診率が低いため、受診率の向上にむけて取り組んでいます。2021年度から対策を強化し、2023年度には乳がん検診の受診率が81%、子宮頸がん検診が71%に達しました。しかし、20~30代の受診率が想定的に低く、今後の教育や啓発活動を強化します。

また、2023年度には女性特有の健康問題の相談窓口を試験的に設置し、2024年度から常設しています。2024年度には、管理職・社員に対する女性の健康管理に関する教育を実施しました。2026年度からは、骨密度検査を実施予定です。

6. プレゼンティーズム対策

プレゼンティーズムとは、体調不良による生産性の低下を指します。アズビルは2021年度からプレゼンティーズムの測定を行っています。

また、プレゼンティーズムの背景として、疲労感や倦怠感、眼精疲労、眠気、不安、頭痛、腰痛などが挙げられました。対策として、2025年度からデスクワークの疲労軽減を目的に、「作業中の短い休憩」を社員に推奨する取り組み「ちょこ休プロジェクト」を立ち上げて、デスクワークの疲労症状の改善と、プレゼンティーズムの改善、働きやすい職場づくりにむけた活動を実施しています。

7. 職場復帰支援・治療と就労の両立支援

アズビルでは、長期休業者やがん治療を行いながら就業を続ける社員に対して、休業中から復職後まで定期的に産業医との面談を実施し、復職準備や就業支援、治療と仕事の両立支援を行っています。しかし、従来の復職支援プログラムには課題があり、2019年度からは社内の復職支援制度を見直し、以下の復職の基準を明確化したうえで、復職後の業務計画(復職支援プラン)を必ず作成するようにしました。

<新たな復職支援プログラムの内容>

・休業中から復職後まで、毎月1回の産業医面談を実施すること。

・復職の可否を「出社を模した外出が2週間以上できているかどうか」を生活記録表で確認するという全社共通の基準で判断すること。

・復職後6か月間の業務計画を文書(復職支援プラン)として作成すること。

新しいプログラムの導入後、復職1年後の就業継続率は従来の66%から89%に改善し、復職1年以内の再休業率は34%から11%に減少しました。今後も、産業保健体制の整備や、社員や管理職への情報提供や教育を通じて、全ての社員が安心して働ける環境づくりに取り組んでいきます。

8. 生活習慣病対策(重症者対策)

アズビルでは、生活習慣病の重症化対策として、2019年度から健康診断結果に基づく就業制限を導入しました。高血圧や糖尿病の重症者については、夜勤や残業、運転業務の禁止を一律に行っています。しかし、重症者の減少には至っておらず、2023年度からは産業医による受診勧奨や治療状況の確認を強化する施策を一部の事業所で試験的に導入しました。2024年度からはこの取り組みを全事業所に拡大し、社員の健康リスクの低減を目指しています。

9. 健康づくりプログラム・ウォーキングイベント

azbilグループ健康保険組合と連携し、全国どこからでもスマートフォンやパソコンで利用できる健康づくりプログラムを提供しています。栄養士からのアドバイスが得られる食事報告プログラム、睡眠改善のための学習コンテンツ、肩こりや腰痛改善の運動支援プログラム、ウォーキングイベントなどがあります。

健康づくりプログラムの利用者数

| プログラム | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 食生活改善プログラム | 78名 | 30名 | 46名 | 16名 | 6名 |

| 睡眠習慣改善プログラム | 90名 | - | - | - | - |

| 腰痛予防プログラム | 100名 | 189名 | 194名 | 121名 | 131名 |

| ウォーキングイベント | - | - | 1,187名 (全社員の18.6%) |

933名 | 924名 |

ウォーキングイベント

2022年度~2023年度は、健保と共同でスマートフォンアプリを用いたウォーキングイベントを開催しました。2023年度のイベントの参加者はazbilグループ全体で933名、団体戦では79グループの参加がありました。参加者へのアンケート結果からは、参加者の約51%がイベント参加をきっかけに歩数が増えたと回答しています。

また、運動や自分の健康への関心が高まった、職場内のコミュニケーションが活性化したとの肯定的な意見も多く寄せられました。

10. 受動喫煙防止対策

社内の受動喫煙防止対策は2013年度より本格化し、屋内全面禁煙などの対策や、禁煙を支援する取り組みを行ってきました。2020年度には「2023年度からの就業時間内禁煙」の方針を掲げ、2023年4月から全事業所で就業時間内禁煙を実施しています。

また、医療機関での禁煙治療費用補助や、ニコチンガムの試供などの取組みも行っています。一方、社員の喫煙率は減少を続けていましたが、2023年度から2024年度にかけてわずかに上昇しています。

社員の喫煙率

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 社員の喫煙率 | 21.5% | 21.1% | 20.4% | 20.9% |

| ニコチンガムの試供(3日分) | 76名 | 19名 | 9名 | 23名 |

| 禁煙外来の費用補助 | 5名 | 0名 | 0名 | 0名 |

11. 高年齢化対策

社員の高齢化に伴う、持病の悪化による労働損失、体力の低下に伴う事故や災害などの予防対策として、転倒事故防止のための体力測定(『転倒等災害リスク評価セルフチェック(中央労働災害防止協会)』を元にしたプログラム)を実施しています。2020年度はコロナ禍によるテレワークの推進により、在宅勤務を行っている社員が増えたため、社内で実施する体力測定の実施率が低下しましたが、2021年度からは、在宅勤務でも安全に実施できるプログラムに変更して実施しており、実施率が向上しました。年度末年齢で35歳、40歳、45歳、50歳、55歳以上の社員を重点対象者と設定し、積極的に実施を呼びかけています。

体力測定の実施率

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 体力測定の実施率(全体) | 66% | 65% | 68% | 72% |

| 体力測定の実施率(重点対象者)※ | 82% | 79% | 78% | 80% |

※重点対象者:年度末年齢で35歳、40歳、45歳、50歳と、55歳以上の社員

12. アルコール依存症対策

2020年度よりコロナ禍のストレスや在宅勤務等を背景に、アルコールによる健康障害の問題が発生するようになりました。そこで、2021年度に、事例が生じた時の社内の対応手順などをガイドラインとして定め、各事業所で適切な対応ができるよう、担当者への教育を実施しました。

また、社員に対してもアルコールによる健康障害の予防についての啓発や情報提供を継続的に実施しています。

13. コラボヘルスの取組み

人事部とazbilグループ健康保険組合とで月1回の定期的なミーティングを行い、それぞれの活動計画や活動内容についての意見交換を行っています。特定健康診査、特定保健指導、健幸づくりプログラム、がん検診の受診率の改善、禁煙サポート施策、健康診断項目の見直しなどについての議論を行っています。

特定健康診査・特定保健指導の実施状況

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 特定健康診査 受診率 (40歳以上、社員) |

97.3% | 97.6% | 98.2% | 集計中 |

| 特定保健指導 実施率 (社員) |

42.8% | 45.3% | 45.2% | 集計中 |

※特定保健指導の実施率が確定するのは毎年9月末頃。

こころの健康管理の取組み

14. 若手社員のメンタルヘルス不調の予防対策

こころの健康問題によって休業した社員の職場復帰支援の社内プログラムを2019年度に見直し、復職1年後の出社継続率が66%から89%へと改善の効果が見られています。一方で、2021年度よりメンタルヘルス不調による休業者が増加しています。年代別に見ると、20代の若手社員の休業率は他の年代の2倍以上となっており、若年層のメンタルヘルス不調を予防するため、2023年度より以下のような対策を段階的に進めています。

・2023年度からは、ビルシステムカンパニー(BSC)の初期研修中の新入社員に対して、月1回の簡易メンタルチェック(パルスサーベイ)とメール相談窓口の案内を実施しています。

・不調が生じやすいのは「入社3年目〜6年目」であることから、2025年10月からは対象を拡大し、入社1〜5年目の若手社員全員を対象に同様の取り組みを展開予定です。

また、2025年10月からは、配属直後の新入社員を対象に、各事業所の産業医による個別面談を実施予定です。この面談では、相談窓口の紹介や不調時の対応方法を案内し、早期に相談しやすい環境づくりを進めます。さらに、2024年度からは入社4~5年目の社員を対象に、「キャリアとメンタルヘルス」をテーマとした統括産業医による動画研修を実施中です。キャリア形成とメンタルヘルスの両面を考える機会を提供することで、自身の状態への気づきを促しています。

こころの健康問題による休業者の職場復帰支援プログラムを2019年度に見直し、復職1年後の出社継続率が66%から89%に改善しました。しかし、2021年度以降、メンタルヘルス不調による休業者が増加しています。特に20代の若手社員の休業率が高く、以下のような対策を段階的に実施しています。

・2023年度: 新入社員の一部を対象に月1回の簡易メンタルチェック(パルスサーベイ)とメール相談窓口の案内を実施

・ 2025年10月: パルスサーベイの対象を入社1〜5年目の若手社員に拡大

・2025年10月: 新入社員に各事業所の産業医による個別面談を実施

・ 2024年度以降: 入社4~5年目の社員に「キャリアとメンタルヘルス」動画研修を実施

15. ストレスチェック・社員意識調査

毎年、社員意識調査・ストレスチェックの結果を職場ごとに分析・評価し、職場のマネジメント層と人事部等で、ストレスの少ない職場づくり、ハラスメントのない職場づくりに向けた対策の検討を行い、職場環境の改善に取り組んでいます。

ストレスチェック受検率、高ストレス者割合

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| ストレスチェック受検率 | 96.9% | 97.6% | 95.9% | 95.6% |

| 高ストレス者割合 | 8.1% | 8.5% | 9.3% | 8.9% |

16. 管理職向け・社員向けのメンタルヘルス研修

メンタルヘルス教育として、年1回、管理職向けのeラーニング(全員)、オンライン研修(任意参加)、社員向けのオンライン研修(任意参加)を実施しています。管理職向けの研修では、部下の不調への気づきのポイントと、適切な社内窓口へのつなぎ方、ストレスの少ない活き活きとした職場を作るためのマネジメントの仕方などを扱っています。全社員を対象とした研修では、主にストレス対策や働きがいを高める工夫などを取り上げています。

17. 外部EAP機関の活用

メンタルヘルス関連サービスを提供する外部EAP機関と契約し、社外の相談窓口としての利用のほか、各事業所を訪問しての社員との面談、海外勤務者との定期的な電話面談などを実施しています。

その他の健康管理の取組み

18. 過重労働対策

社員一人ひとりの総労働時間の削減と適正な労働時間管理に取り組んでいます。2016年度には社長を本部長とする「働き方改革本部」を設置し、取組みを加速することで、1カ月の残業時間45時間を超える社員数が大きく減少しています。

19. 海外勤務者の健康管理

海外赴任中の社員と帯同家族に対して、海外赴任中も年に1度、健康診断を行っています。また、赴任者には定期的(赴任から3カ月後、以後6カ月ごと)に、産業心理職による電話相談を実施し、体調面・生活面・心理面のサポートを行っています。過重労働者への面接指導についても、国内と同様の基準で実施しています。

20. ファミリーサポート休暇制度の新設

社員が安心して仕事と生活を両立できるよう、2025年4月より「ファミリーサポート休暇」を新設しました(年3日まで、有給)。この制度は、本人やご家族の通院、介護や看護、学校行事など、さまざまなライフイベントを支えることを目的としています。健康管理だけでなく、育児・介護や治療と就労の両立支援にも幅広く活用できる制度として、社員一人ひとりのライフワークバランスの向上と、働きやすい職場環境の実現をめざしています。