オフィスのABW実装による効果検証法

キーワード:ABW, ワーク・エンゲイジメント,オフィスレイアウト

国連が提唱した持続可能な開発目標の1つに「働きがいと経済成長」があり,ワーク・エンゲイジメントが重視されている。オフィス環境の工夫が生産性向上につながり,Activity Based Working(ABW)の実践がワーク・エンゲイジメントの向上に貢 献する。我々の調査ではワーク・エンゲイジメントの主観評価とウェアラブルデバイスを用いた客観評価を行った。

1.はじめに

2015 年に国際連合が提唱した持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)の1つに,「働きがいも経済成長も」の目標がある。「働きがい」は「働く価値がある」こととされ「,ワーク・エンゲイジメントという指標は,仕事に関連するポジティブで充実した心理状態」と定義している。ワーク・エンゲイジメントは、働く空間によって支えられ、生産性に大きな影響を与える重要な指標の1つとして注目されている。快適で心地よいオフィス環境が,ヒトのモチベーションを高め,創造的な思考を促進する。たとえば,自然光が豊富に入る空間や,温度や湿度等を適度に制御することにより,心地よい雰囲気を生み出し,ストレスを軽減することができる。また,オープンな空間とプライベートな空間を適度な均衡に保ったレイアウトは,コミュニケーションの促進と集中力の向上を両立させてくれる。反対に,騒がしく雑然とした環境や,機能性を欠いた空間は,ヒトの集中力を削ぎ,生産性の低下につなげてしまう。空間の工夫によりワーク・エンゲイジメントを高めることが,ヒトが自分の仕事に熱中し,満足感を得られ,組織全体のパフォーマンスアップを実現する鍵となる。

この鍵の1つとして,Activity Based Working(ABW)が知られるようになった。ヒトの思い(成長,自己実現)に寄り添う働きがいのある環境づくりが目指されている。オフィスにおいても,従来の固定席のオフィスではなく,仕事内容に応じて最も効率的に働くことができる場所を選択する。

こういったオフィス環境の変質が,将来の生産性向上にどのようにつながるのか。この視点に立ち,職場環境の変化が及ぼす影響の測定を行った。

この調査は2段階で行った。1つ目は,アンケートを活用したワーク・エンゲイジメントの主観評価を,2つ目は,ウェアラブルデバイスを装着してもらい,得られたセンシングデータからの評価を実施した。この2つの評価手法を中心に,報告する。

2.オフィス環境の変化

今回,オフィスABW化の評価を行ったアズビルの藤沢テクノセンターの執務空間の変化について説明する。2022年7月の改装前の風景を図1に示す。通路を十分確保した机配置となっていて,一様なオフィス風景である。2022年8月以降の改装により,執務環境に新たに,開放型の個人パーティション(図2),カフェスタイルのデスクワーク場所(図3),閉鎖型の個人パーティション(図4)のスペースが開設された。集合式環境での作業のほか,没入したいときは,パーティションを利用する,など自由に働く場所を選択できるようになった。

図1 改装前のオフィス風景例

図2 改装後の開放型の個人パーティション

図3 カフェスタイルのデスクワーク場所

図4 閉鎖型の個人パーティション

それまでの,クローズドな会議室の数量と比べれば,周囲からの騒音や視線を防げるパーティションは少ないが,利用頻度は高くなっている。

3.執務室改装にかかわる主観評価

ワーク・エンゲイジメントに関するアンケート調査を,Web入力できるフォームをつくり実施した。

ワーク・エンゲイジメントとは,従業員が仕事に対してどれだけ熱意と情熱を持っているかを示す指標であるが,この測定には,仕事の満足度,熱意,没入感などの複数の側面を評価するための様々な質問を設定した。

作業内容に応じた多様なスペースの利用状況,集中力を要する個人作業からコミュニケーションを重視する協働作業の状況,リフレッシュさやカジュアルさ等,効率的かつ快適な働き方が可能となっているかの主観評価を行った。「主観作業効率(0〜100%,最も作業効率が良い時を100%とする)」, 「ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度 (UWES)(3)」を用いて評価,WFunによる労働機能障害の評価のため,50程度の問いを設けた。

アンケート項目の一部を表1に示す。

表1 アンケート項目(抜粋)

| 項目 | |

|---|---|

| 1 | 仕事内容に合わせて場所を変えられるよう,多様な種類のデスクやスペースが用意されている。 |

| 2 | オフィス内に,周囲の音・声に関わらず,1人で集中できる場所がある。 |

| 3 | 周囲の視線を気にしない, 仕切りパネルなどで区切られた机になっている。 |

| 4 | オフィスワーク中に,気軽に声をかけ合える距離感になっている。 |

| 5 | 周囲の雰囲気を感じながら仕事ができるような,オフィス環境になっている。 |

| 6 | 周囲を気にせず電話やビデオ会議をするための専用スペースがある。 |

| 7 | 少人数で共同作業する,適度なスペースがある。 |

| 8 | 上司・部下・同僚等と1対1で落ちついて会話ができる個室やスペースがある。 |

| 9 | 少人数でアイデア出しをするのに適した情報整理・共有のための設備がある。 |

| 10 | 業務状況を, 少人数で互いに共有し合える設備や会議スペースがある。 |

| 11 | 知識を共有し合うのに適したスペースがある。 |

| 12 | 利用しやすいリフレッシュスペースがある。 |

| 13 | 利用しやすい会話を促進するスペースがある。 |

個々人の回答を尊重し,回答データの正確性と信頼性を確保することは不可欠である。それぞれの従業員が自分の意見や感じている経験を正直に報告できるような環境を整えなければいけない。また,アンケート調査を行う際には個人に関する情報の取扱いに特に注意が必要である。

従業員が自由に意見を述べられるよう,アンケートを,匿名形式で行うことが望ましい。今回の調査では,回答者個人が業務で使用するコンピュータにより個人コード(I D)を生成してもらい,アンケート回答時にIDを添えてもらった。ABW化前後に行ったアンケート回答内容に付されたID同士を照合し,一致したID同士の回答内容に基づいて,ABW化前後の変化を分析した。

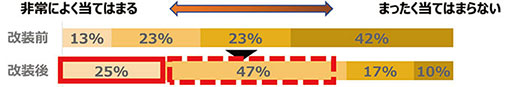

4.アンケート調査に基づく効果検証

2022年6月28日から7月29日にわたり,改装前のオフィス勤務についてアンケート調査を行った。その直後より改装が始まり,定着した1年後の2023年7月3日から7月31日にわたり,オフィス勤務についてのアンケート調査を行い,ID同士のリンクができた238名について比較分析を行った。その前後の結果を,図5に示す。赤の実線は, 「非常によくはてはまる」の点で改善したこと,赤の破線は「ややあてはまる」の点で改善したことを示す。

図5.1 仕事内容に合わせて場所を変えられるよう,多様な種類のデスクやスペースが用意されている

図5.2 周囲の音・声に邪魔されず,1人で集中できる場所がオフィス内にある

図5.3 周囲の視線を気にすることがないよう,仕切りパネルなどで区切られたデスクとなっている

図5.4 デスクワーク中に,気軽に声をかけ合える距離感になっている

図5.5 周囲の雰囲気を感じながら仕事ができるような,オフィス環境となっている

図5.6 周囲を気にすることがないよう,電話やビデオ会議をするための専用スペースがある

図5.7 2,3 人でデータの編集や加工などの共同作業をするのに,丁度よいスペースがある

図5.8 上司や部下,同僚と1対1で落ちついて会話ができる個室やスペースがある

図5.9 ウェブサイトで情報を閲覧しながら,もしくは付箋やホワイトボードを活用して,少人数でアイデア出しをするのに適した設備がある

図5.10 大人数での勉強会や報告会などにより,知識を共有し合うのに適したスペースがある

図5.11 知識を共有し合うのに適したスペースがある

図5.12 利用しやすいリフレッシュスペースがある

図5.13 利用しやすい会話を促進する空間がある(ホワイエ,ラウンジ等)

オフィス内に多様な執務スペースが設置され,働く場所の選択肢が増えたことによって,各項目の満足度は上昇したと思われる。しかし,満足度が少しは向上したものの,当てはまらない場合もある。有意な満足度の向上がみられない調査項目もあるが,この場合は,すでに周囲の執務者とコミュニケーションを取りやすい空間になっていて,改装後でもその満足度を保っていると考えられる。

4.1 ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度による評価

ワーク・エンゲイジメント尺度の中でも広く用いられているのはユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度と呼ばれる指標である。仕事に関して積極的に意欲を持って取り組んでいるかを測定する。「仕事をしていると,活力がみなぎるように感じる」や 「仕事に没頭しているとき,幸せだと感じる」,「自分のペースで仕事ができる」など,短縮版であるが9種類の設問で構成した。これらを,「活力」「熱意」「没頭」というようなワーク・エンゲイジメントを構成する要素で評価する。UWESでワーク・エンゲイジメントがどの程度か測定するときには,各質問項目が以下の6種類のうちどれに当てはまるかで回答する。「全くない」「ほとんど感じない(1年に数回以下)」など,頻度に応じた点数を利用し,ポイント(pt)として表記する。

今回のABW化前後による結果では,アンケート回答者(238名)を対象にしたところ,ABW前後では,変化の程度が大きくはなかった。

4.2 労働機能障害の評価

労働生産性は,従業員の仕事の効率を反映する指標である。健康問題による出勤時の生産性低下(たとえば,従業員が体調不良ながらも職場に出勤する場合)として疾病出勤の解消は望まれるものの,解消されず生産性の低下に繋がる場合がある。従業員が病気やストレスなどで本来のパフォーマンスを発揮できず,作業の質や効率が落ちる。このような労働機能障害について,WFun(Work Functioning Impairment Scale)を用いて評価することとし,身体的,精神的な問題の影響を受けた労働能力の増減を評価した。疾病出勤と労働機能障害は相互に関連しており,どちらも労働生産性に悪影響を与える要因となる。健康管理と適切な職場環境の提供により,これらの問題を解消し,生産性の向上を図ることが重要である。

WFunの尺度は得点により評価される。従業員の労働機能の障害の程度を測定するために,仕事におけるパフォーマンスへの影響を「問題なし」「軽度」「中等度」「高度」のカテゴリーに分類して評価する。「問題なし」とは,仕事において機能的な障害を感じておらず,職務を通常通りに遂行している状態を指す。「軽度」は,わずかながら仕事の遂行に困難を感じているものの,全体のパフォーマンスには大きな影響は出ていない状態であり,「中等度」は,明らかな仕事の遂行上の困難を経験し,パフォーマンスにも影響が見られる状態である。「高度」とは,仕事の遂行に重大な困難を抱えており,パフォーマンスが著しく低下している状態である。

今回,ABW化前後による結果を,アンケート回答者238名の尺度に応じた構成比を示すと。わずかには変化した。「高度」が4%から2%に低下し,「中程度」が14%から16%に微増した。比率としては,仕事の遂行上のパフォーマンスに影響が出ている割合に変化はないが,「高度」の割合が減ったことは,わずかながら改善した可能性があることを示した。

5.実測調査に基づく効果検証

人間の心理状態,生理状態は,オフィス勤務において,従業員のパフォーマンス,満足度に大きく影響する。心理状態はストレス,モチベーション,感情といった要素を含み,生理状態は睡眠の質,疲労度,健康状態を示す。また,これらは環境の状態(室温・湿気・明るさ・騒音等)も相互に作用し,従業員の日常の機能と労働生産性に影響を及ぼす。これらの要因を適切に測定し,影響度を理解することは重要である。

センサを用いる測定により,オフィス環境における生理的および環境的要因を,客観的かつ連続的なデータとして得られる。例えば,ウェアラブルデバイスは,まばたきの強さ,まばたきの間隔,目線の動き,頭部の動きの測定や,歩行・睡眠などの活動をモニタリングできる。従業員のストレスレベルや身体活動のパターンを把握するのに有用である。環境センサは,室内の照度,温度,騒音レベルを監視し,快適で生産的な労働環境を維持するための情報を得ることができる。

他方,日誌アンケートは自己申告に基づいたデータを提供し,心理状態や主観的な健康感を評価するのに適している。従業員が職場環境や自身の感情,ストレスレベルにどのように反応しているかを理解するのに役立つ。

本研究では,腕時計型センサデバイスと環境センサ,日誌アンケートを用いた,評価システムを構成し,実測を行った。

5.1 システム概要

システム概要を図6に示す。

図6 システム構成図

腕時計型デバイスは,歩行や走行などの身体活動によって消費されるカロリーの推定を行う。歩行や走行などの活動をモニタリングし,これらの活動から消費カロリーを推定する。

質の良い睡眠は健康維持のもう1つの重要な柱である。このデバイスは,体の動きを分析することで睡眠パターンを推定し,入眠と起床の時刻を±15分の精度で特定する。

健康管理のための基本的な指標の1つである,脈拍測定も行える。腕時計型センサ本体裏面に内蔵された脈波センサからの信号を用いて脈拍数を測定する。身体を動かしている際にも測定することが可能であるが,激しく運動している間は,信頼性のあるデータを得ることが難しい場合がある。

会話検出機能は,本体に内蔵されたマイクを使用する。今回の試験は,夏季に行っており,半袖で作業することが多い。日常生活での一定以上の音量の会話を検出できるとした。

眼鏡型センサは,鼻パッドと一体化されたセンサモジュールとなっており,センサ(3点式眼電位センサ,3軸加速度センサ,3軸ジャイロセンサからなる6軸モーションセンサを搭載しており,これによって着用者の目や身体の動きを計測する),無線素子,バッテリなどのモジュールが内蔵されている。フレーム全体の重量は20g台で,センサモジュール部分は6g程度であるから,日常の生活においては,重量バランスが著しく崩れることはない。満充電状態では最大約24時間の連続使用が可能で(ジャイロセンサ使用時は約11時間)ある。日常的に使用する場合は,就寝時に枕元で充電することとした。

眼鏡型センサを着用・使用するにあたり,勤務開始時と勤務終了時に,スマートフォンにインストールされているアプリケーションソフトで操作する。アプリケーション起動後は自動でデータを記録する。

環境センサは,室内の温度・湿度・騒音を測定する。設置後の操作は不要で,データは自動的に記録されていく。環境センサは,被験者の自宅と職場の作業席(デスク上)に設置し,また,温度や湿度を自動で記録するデータロガーを,各被験者により自宅の作業席と寝室(枕の近く)に設置していただいた。ABW前後を比較するため,前後のセンサ設置位置を,同じようにすることとした。

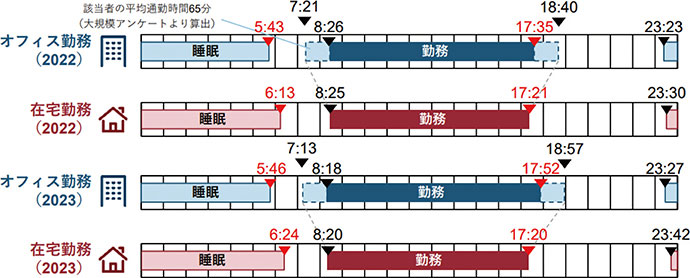

5.2 前後のオフィス勤務の働き方と生産性の評価例

改装前後の働き方の変化を図7に示す。オフィス勤務・在宅勤務等,働き方は様々である。就寝・起床時刻,勤務開始・終了時刻では,新棟竣工前後で働き方に大きな変化はないようであった。眼鏡型センサによるまばたきの測定結果を図8に示す。改装前後の有意な差は認められなかった。

図7 改装前後での勤務態様の例

図8 オフィス勤務日と在宅勤務日のまばたきの指標上の変化

オフィス勤務の生産性に着目すると,改装前後の調査で大きな差は認められなかった。午後に疲労度が高まること,覚醒度や集中度が低下すること(図9)等,同様の傾向ではある。ただ,温冷感については,改装前は午後に有意に温冷感が暖かい側に移行していたが,改装後は午前・午後ともに回答が中立寄りになっていた。改装により空間選択の自由度が高まったことにより,温熱環境的にも個人に適する場所を選択できていた可能性がある。

図9 オフィス勤務と在宅勤務の生産性(改装前後)

6.おわりに

今回の調査での回答者の半数は50歳以上と想定できた。職務従事者の年齢層は上昇しているところ,特に半分以上が50歳以上の職場は珍しくないとも考える。今後も世代構成は変化するだろうから,将来世代に向けた持続可能な職場環境の構築の機会を,今後もさぐっていく必要がある。

オフィス環境への満足度について,ABW化による効果が複数の項目で確認された。ABW化は執務者が働きやすい環境づくりに寄与している可能性が示唆された。一方で,執務者の生産性や健康性への影響は確認されなかった。今後,満足度の高いオフィスで働き続け,執務者がABW化したオフィスに慣れていくことで,効果が現れる可能性があるため,フォローアップは重要である。このフォローアップ調査により,長期的な視点で職場の活力を維持し,組織全体の生産性とイノベーションを促進することにつながると期待する。今回の調査が,1つの気づきとなれば幸いである。

<参考文献>

(1) 芳賀恭平, 海塩渉, 鍵直樹,伊香賀俊治 他:オフィス勤務・在宅勤務時の眠気への影響要因の検討, 令和5年度空気調和・衛生工学会大会(福井)

(2) 平成27年度健康寿命延伸産業創出推進事業;健康経営に貢献するオフィス環境の調査事業

(3) 厚生労働科学研究費補助金(労働安全衛生総合研究事業)分担研究報告書

<著者所属>

衣笠 静一郎 アズビル株式会社 技術開発本部基幹技術部

梶田 徹矢 アズビル株式会社 技術開発本部

鹿島 亨 アズビル株式会社 AIソリューション推進部

佐伯 爽 慶應義塾大学大学院 理工学研究科 修士課程(調査当時)

影山 乃愛 慶應義塾大学大学院 理工学研究科 修士課程

伊香賀 俊治 慶應義塾大学理工学部 教授(調査当時) 博士(工学)

芳賀 恭平 東京工業大学 環境・社会理工学院 修士課程(調査当時)

海塩 渉 東京工業大学 環境・社会理工学院 助教 博士(工学)

この記事は、技術報告書「azbil Technical Review」の2024年04月に掲載されたものです。

- 2025年発行号

- 2024年発行号

- 巻頭言:期待

- 特集に寄せて

- DR・VPPのためのリソース割当計画の自動作成

- 新技術を「試し」「議論し」「育てる」ための新実験棟

- 予兆検知・診断技術の開発

- オンライン異常予兆検知システムの大規模プラント向け拡張機能の開発

- 生成AIのアプリケーションへの導入に向けて

- オフィスのABW実装による効果検証法

- SUBLIME: Single-use battery-less wireless temperature sensor for lyophilization process

- 赤外線アレイセンサシステムの開発

- 生産性向上の実現に向けたIO-Link™対応誘導形近接センサ用ICの開発

- savic-net™G5コンパクトモデル

- 空間の価値を高めるsavic-net™ G5 入退室管理システム

- 小型デジタル指示調節計

- 2023年発行号

- 2022年発行号

- 2021年発行号

- 2020年発行号

- 2019年発行号

- 2018年発行号

- 2017年発行号

- 2016年発行号

- 2015年発行号

- 2014年発行号

- 2013年発行号

- 2012年発行号

- 2011年発行号

- 2009年発行号

- 2008年発行号

- 2007年発行号

- 2006年発行号